「うちの子、あんまり声かけに反応しないかも?」 、「周りの子に比べて、言葉の発達がゆっくりな気がする」。

そんな違和感や不安を感じて、このページにたどり着いた方もいらっしゃるかもしれません。

子育てをしている中、成長には個人差があるとはいえ、やっぱりわが子が周囲と違うところが出たら気になりますよね。

特に「聞こえ方」に関することは目に見えにくく、親でも気づきにくいことがあります。

この記事では、小児難聴の原因・種類から、どんなサインに気づけばよいのか、受診の流れや支援制度まで、分かりやすくまとめています。

もしお子さんに難聴があったとしても、早めに気づき適切なサポートを受けることで、お子さんの未来はしっかりと開けていきます。

「うちの子、どうなんだろう…」と感じた今こそが、第一歩です。

お母さん、お父さん、どうか一人で悩まずに。

まずは情報を知ることから始めて、不安を解消し、前向きな気持ちで対処していきましょう。

目次

1 はじめに:言葉の遅れや反応の違和感…「もしかして?」と思ったら

お子さんの様子に「もしかして耳が聞こえにくいのかも?」と不安を感じたことはありませんか?

実は、難聴の早期発見において、保護者の気づきが最も重要です。

日本耳鼻咽喉科学会の調査によると、難聴児の保護者の約70%が「最初は自分の勘違いだと思った」と回答しています※。

おもちゃで遊んでいる時に声をかけても反応がない場合、「集中力がある子だね」などと良い方向に解釈する傾向が見られるようです。

最初は誰しも、可愛いわが子に対して「まだ成長途中だから」や「そのうちできるようになるよ」と楽観的に考えるものです。

また、難聴は外見からは分かりにくく、テレビの音量が大きい、名前を呼んでも振り向かないなどの様子があっても、それだけで「聞こえない」と結びつけにくい面があります。

しかし、難聴を早期に発見して介入することは、後々の言葉の発達、学習やコミュニケーションに良い影響を及ぼします。

家族で「この子は耳が聞こえにくいのでは」と、少しでも不安に思うことがあれば、「気のせいかも」と迷わず、まず小児科や耳鼻咽喉科の先生にご相談ください。

早く気づけたあなたは、子どもにとって最高のサポーターになれます。

※日本耳鼻咽喉科学会 「幼児難聴の早期発見に関する調査報告書」

2 小児難聴とは?

この章では、小児難聴の種類・原因や特徴的なサインを解説します。

2.1 小児難聴の種類と原因

■先天性と後天性

子供にみられる難聴は、生まれながらの「先天性難聴」と、成長の過程で起こる「後天性難聴」に分けられます。

先天性難聴だけで1000人に1〜2人いるとされ、さらに後天性難聴を加えると、小児難聴の患者はおおよそ600人に1人の割合になると報告されています。

|

種類 |

主な原因 |

特徴 |

|

先天性 |

・遺伝 ・妊娠中の感染 ・早産や低出生体重 ・出生時のトラブル |

●最近の研究では、半数以上が遺伝によるもの ●新生児聴覚スクリーニングで発見可能な場合が多い |

|

後天性 |

・滲出性中耳炎 ・おたふくかぜ後のムンプス難聴 ・頭部への損傷 ・髄膜炎 ・薬の副作用 ・騒音 |

●後天性難聴の原因で最も多いのは、中耳炎、特に滲出性中耳炎 ●3~6歳頃に気づかれることが多い |

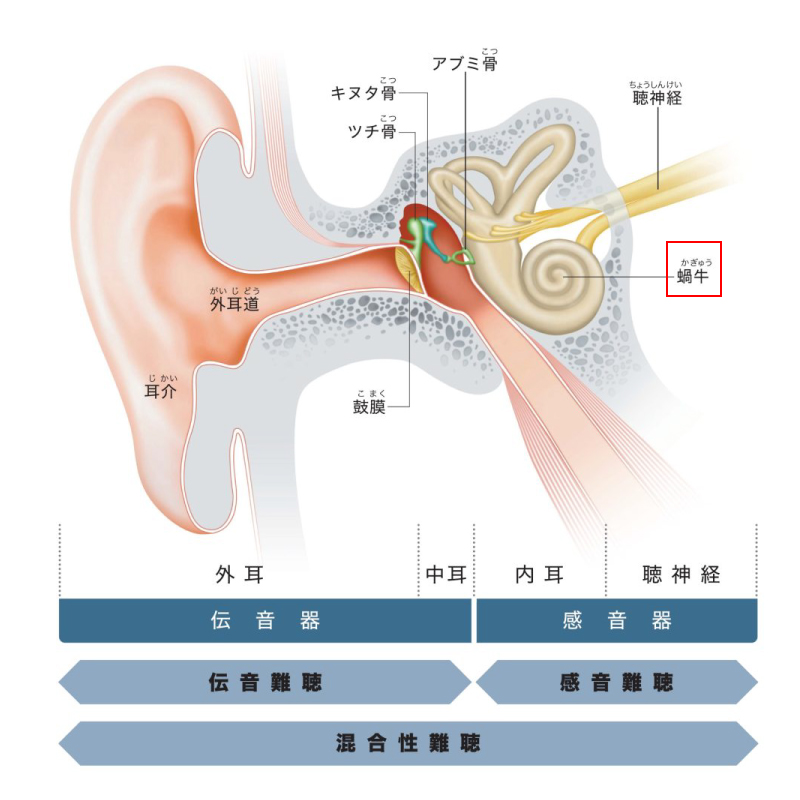

■伝音難聴と感音難聴

難聴は、発症の部位により大きく分けて「伝音難聴」と「感音難聴」に分類されます。

種類によって治療方法が異なり、お薬や手術で聴力改善できることもあります。

- 伝音難聴:

耳のより手前側である外耳や中耳の障害によって起こり、音の伝達がうまくいかない状態です。多くは中耳炎や奇形が原因で、治療や手術で改善することが期待できます。

- 感音難聴:

耳のより奥に位置する内耳(蝸牛)や聴神経の障害によって起こり、音を感じとる機能が損なわれています。多くの場合は治療での改善が難しいとされています。

小児難聴の場合、伝音難聴よりも感音難聴の方が多くみられます。特に、先ほど紹介した先天性難聴はほとんどが感音難聴で、根治が難しいこともあります。

治療が難しい場合は、補聴器を使用したり、状況によっては人工内耳の埋め込み手術を行うことになります。

難聴に対処するには、まず医師による原因と症状の確認が不可欠です。それによって初めて適切な治療を行うことができます。

そのためにも、早めに小児科や耳鼻咽喉科の医師に相談することを強くお勧めします。

2.2 見逃しやすい片耳難聴

「片耳だけ難聴」の場合、健常のほうの耳が機能するため、両耳の難聴よりもさらに気づかれにくい傾向があります。

両耳難聴と比べ、言葉の発達に大きな遅れが出にくいため、保護者や保育園・幼稚園でも見逃されがちといわれています。

しかし、就学後「授業中の聞き取りづらさ」、「騒がしい場所での会話の困難さ」などで初めて気づかれるケースが多いのです。

後天性の片耳難聴の原因として特に多いのが、おたふくかぜ(ムンプス)の後遺症として起こる「ムンプス難聴」です。

おたふくかぜの発症年齢は、「就学前」が一つのピークです。おたふくかぜ予防のワクチンは「任意接種」となっているため、接種率は40%近くと低く、周期的に流行が繰り返されています。

ムンプス難聴は、一度発症すると有効な治療法がほとんどないと言われています。

ワクチン接種による予防が唯一の対策ですが、この事実はあまり知られていません。

小さなお子さんを持つ家庭は、ワクチンの予防効果と副反応について正しく理解した上で、おたふくかぜ予防ワクチンの接種を検討していただきたいと思います。

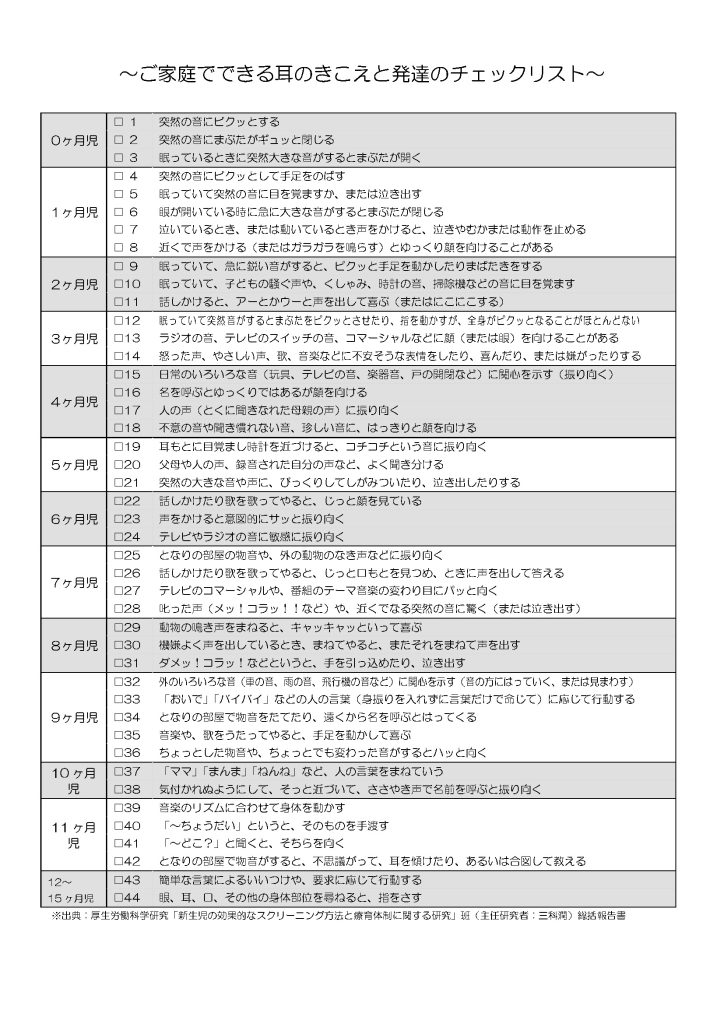

2.3 小児難聴のチェックリスト

子供の場合、難聴に対する適切なアプローチを早く始められるほど、言葉の発達やコミュニケーションに対する影響を最小限に抑えられます。

では、家族がどんな兆候に気づけばよいのでしょうか?ご家庭で簡単に確認できるポイントを紹介します。

乳幼児の場合、以下の「家庭でできる耳のきこえと言葉の発達のチェック表」をご活用ください。各月齢でチェックした項目が半分以下なら、主治医に相談しましょう。

また、公的な検診もぜひ利用してください。

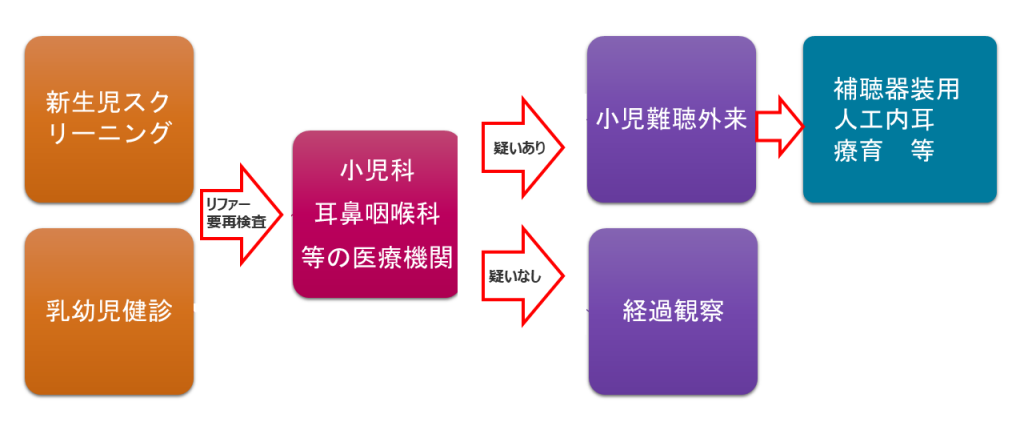

下記の通り、生まれてから就学までは複数回の健診の機会がありますので、そこで「リファー」や「要再検査」、「要精密検査」になった場合、すぐに小児科・耳鼻咽喉科でさらなる検査と治療を受けることをおすすめします。

- 新生児聴覚スクリーニング

- 自治体による乳幼児健診の聴力検査(1歳半・3歳等)

- 就学時の聴力検査

3 まず何をすればいい?受診の流れと相談先

3.1 医療機関を受診

お子様の耳が聞こえにくいのではないかと感じられたときは、まずは病院を受診して検査を受けましょう。

小児科と耳鼻咽喉科のどちらかになります。

小児科医は、中耳炎など難聴の原因となる病気を診察・治療することができます。

しかし、難聴の原因が中耳炎以外の場合や、中耳炎が慢性化している場合、または難聴が重度の場合には、耳鼻咽喉科専門医による検査や治療が必要になりますので、耳鼻咽喉科に行きましょう。

ただし、乳幼児の検査は特殊なので、すべての耳鼻咽喉科で乳幼児の検査ができるわけではありません。

まずは近所の耳鼻咽喉科を受診し、そこから「小児難聴外来」などの小児難聴の精密検査機関へと紹介してもらうこともできます。

小児難聴外来を設置している病院では、難聴の確定診断だけでなく、治療・療育まで一貫して対応できることが多いです。

さらに、補聴器調整や人工内耳手術後の長期的なフォローアップや、言語聴覚士との連携によるリハビリテーションを行うことができます。

全国の小児難聴外来はこちらから検索できます。(日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会のサイトへ)

3.2 公的機関への相談

お住まいの地域の小児難聴の関連情報を収集したい場合、自治体の関連相談窓口や施設を活用してもよいでしょう。

例えば、子供の聞こえが気になる、新生児聴覚スクリーンや健診で要再検査となった、難聴診断後の療育や日常生活の工夫、コミュニケーションの取り方、社会資源の活用、などなど、聞こえに関する様々な相談を受けつけ、関係機関と連携して支援を行っています。

- 各自治体の児童発達支援センター

児童発達支援センターは、小学校就学までの子ども達が通園しながら支援を受けるための施設です。令和元年10月時点で全国に601か所設置されています。

- 各自治体の聴覚障害者情報提供施設

平成2年に身体障害者福祉法において各都道府県、政令指定都市に一つ設置することと定められました。現在は全国に53の施設があります。

4 難聴と診断されたら:今後の生活とサポート

4.1 教育支援の選択肢※

難聴がある子供の就学先はどうしたらいいのでしょうか?就学の選択肢を知っておくことで、将来の見通しを持つことできるようになります。

聞こえの問題をお持ちのお子さんには、様々な選択肢があります。

- 通常の学級

- 通常の学級に通いながら支援を受ける

- 特別支援学校への進学

就学先を決める時は、お子さんの聞こえの程度や課題に合わせて、お子さんと話し合いながらしっかりと考える必要があります。

地域によっても支援体制が違うので、まずは、就学までの間に、お住まいの地域にどのような選択肢があるかを把握し、実際に見学に行きましょう。

学校によっては、見学だけではなく、実際にお子さんの聞こえについて相談に乗ってくれたり、同じようなお子さんの保護者の方を紹介してくれたりする場合もありますので、就学の2~3年前くらいから準備を進めるとよいでしょう。

|

就学の選択肢 |

内容 |

|

通常の学級 |

地域にある公立の小学校の、通常学級に通う方法です。 |

|

通級指導教室 |

地域の小学校の中に設置されており、難聴の子供との向き合い方について授業(自立活動)を受ける際に通う教室です。 |

|

難聴特別支援学級 |

地域の小学校の中に設置されている、少人数で、聞こえに対するサポートを特別に行うための学級です。 |

|

特別支援学校 |

聞こえの課題がある子どもに対して特別なサポートを行っている学校です。 |

※ 青森県健康福祉部障害福祉課「お子さんのきこえのハンドブック」より抜粋

4.2 経済的支援制度

「わが子の難聴と向き合う中で、経済的な負担が気になる…」そんな保護者の方へ、公的な支援制度がいくつか用意されています。

ただし、これらの制度は

✓ 住んでいる自治体によって内容が異なる場合がある

✓ 申請条件が細かく定められている

といった特徴があります。

「どの制度が使えるんだろう?」「どうすればスムーズに申請できるんだろう?」そんな疑問が浮かんだら、お住まいの地域の障害福祉課や児童相談所に、ぜひ一度相談してみてください。

医療費助成制度

- 小児慢性特定疾病医療費助成:長期にわたる治療が必要な小児慢性特定疾病医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。難聴が対象になる場合も。

- 自立支援医療(更生医療):人工内耳手術など特定治療が対象になる。

補装具費支給制度

- 障害者の身体機能を補うための補装具費(難聴の場合は補聴器)の支給を行う制度です。子供の場合成長に伴う再申請も可能。

詳しくは:補聴器購入の補助金や助成制度。種類や条件、手続きを詳しく知りたい方に - 比較的軽度な難聴(障害者の認定を受けられない程度)に対しては、補装具の支給ではなく、補聴器購入費用の一部を助成する自治体も多くあります。

お住いの自治体の条件をチェック:全国自治体の補聴器に関する助成

教育支援制度

特別支援教育就学奨励費や、教材費・通学費・寄宿舎費の補助。

障害児福祉手当

日常生活に常時介護が必要な重度難聴児が対象。

5 補聴器利用の可能性

補聴器が有用だと医者に判断された場合、「初めての補聴器、どう選べばいいの?」と思いますよね。

大切なお子さんのために、知っておきたい補聴器の選択基準をわかりやすくご紹介します。

「聞こえ」の特性に合わせて

お子さん一人ひとりのの聴力パターンに合った器種を選択する必要があります。そのために、必ず耳鼻科医に相談し、詳細な聴力検査をしたうえで器種を選択しましょう。

成長に合わせた調整が可能か

子供は耳の大きさや聴力の変化が激しいので、サイズや聴力の変化に対応できる器種を選択しましょう。

日常生活での使いやすさ

子供が使う場合は、遊びや学校生活で壊れにくい耐久性が特に必要です。汗や砂埃に対応できるよう、防水・防塵機能があると安心です

また、電池の出し入れやお手入れの仕方など、保護者や子供自身が使いやすいかどうかも事前に確認しましょう。

教育環境への配慮

学校の授業で便利なリモートマイクやFMシステムに対応していると良いでしょう。また、騒がしい場所でも会話が聞き取りやすいノイズリダクション機能も必要です。

お子さん自身が使いたいと思うデザインやカラー

子供が嫌がらずに使用できるよう、本人が気に入るデザインやカラーを選ぶと良いでしょう。

これらの要素を網羅した、「子供向けの補聴器」が数多く販売されています。

まずは耳鼻咽喉科に相談し、その上で補聴器販売店に相談してみてください。きっと子供さんも保護者も気に入る補聴器が見つかるでしょう。

補聴器の色や形、耳せんの色など、お子さんと一緒に楽しみながら選んでみてくださいね。

6 不安を抱える親御さんへ

子供の「聞こえ」について調べているあなたは、不安な気持ちになっているかもしれません。

でも大丈夫です。「もしかして…?」と気づいたその瞬間から、あなたはもう最高のサポーターです。

難聴は早期発見・早期対応が何よりも大切です。この記事を読んでくださったあなたは、すでにお子さんのためにできる第一歩を踏み出しています。

お子さんの「聞こえる世界」を広げるのは、今日から始まる小さな挑戦の積み重ねです。

耳鼻咽喉科の先生や、同じ経験をした先輩ママパパ、行政窓口の担当者、学校の先生、きっとみんながお子さんを温かく迎えてくれるはずです。

みんなと一緒に、歩んでいきましょう。

お役立ちリンク集

●きこえない・きこえにくいお子さんを持つママ・パパのための情報ポータルサイト

(全日本ろうあ連盟) https://www.jfd.or.jp/sgh/okosan/

●難聴児支援教材研究会