一人ひとりの耳の形に合わせて作られる「オーダーメイド補聴器」は、既製品の耳あな型補聴器やイヤチップを使う耳かけ型補聴器とは、装着感も性能も全く異なります。

この記事では、オーダーメイド補聴器の基礎知識から購入の流れまで、失敗しない選び方を詳しく解説します。

目次

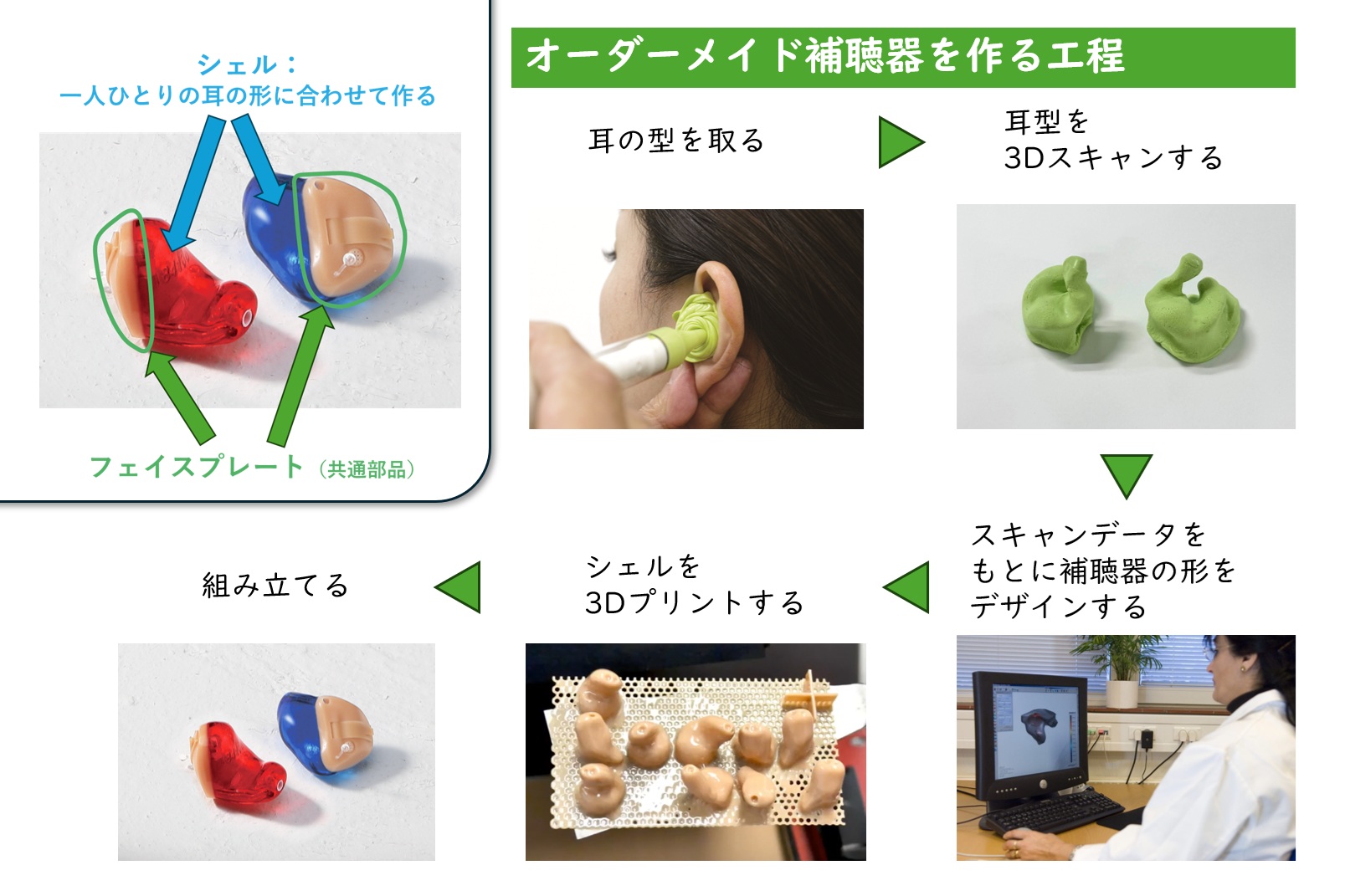

1 オーダーメイド補聴器とは?基礎知識から最新技術まで

1-1 オーダーメイド補聴器とは何か?

オーダーメイド補聴器とは、「一人ひとりの耳の形に合わせて、オーダーメイドで作られた”耳あな型”補聴器のこと」です。

補聴器の中に納まる部品や、耳の外から見える部分(フェイスプレート)は共通なのですが、耳あなに入る部分、「シェル」と呼ばれる部分をオーダーメイドで作ります。

耳の型を取り、それをもとにシェルを作り、部品を納めて補聴器の形にします。

1-2 オーダーメイドと既製品の基本的な違い

オーダーメイド補聴器の最大の特長は「個別性」です。

オーダーメイド補聴器は、使用者の耳型を採取して一つ一つ作りますので、世界にたった一つのあなただけの補聴器が出来上がります。

「既製補聴器」と呼ばれるものは、多くの人に合うように設計され、工場で画一的に作られた汎用的な形状です。

ただし、既製補聴器は性能が低い・ものが良くない、というわけではありません。その人の耳や好みに応じて、同等の性能のものをどちらからも選べます。

| オーダーメイド | 既製品 |

|

|

1-3 オーダーメイド補聴器の種類

耳あな型のオーダーメイド補聴器は、大きさによって大きく4つのモデルに分類されます。

| モデルの名称 | イメージ | 特長 |

|---|---|---|

| IIC(Invisible In Canal) |  |

外耳道(Canal、耳あなのこと)の奥深くに装着する最も小さな耳あな型補聴器。 外から装着していることがほぼ分からない反面、取扱いが難しく、小さな電池を使用するためバッテリー寿命が短いものが多いです。 |

| CIC(Completely In Canal) |  |

外耳道にすっぽりと収まるタイプ。 IICより若干大きく、中等度難聴まで対応可能です。 |

| ITC(In The Canal) |  |

外耳道と耳甲介の一部までかかるサイズ。 より多くの機能を搭載でき、中等度から高度難聴まで幅広く対応。 IIC・CICより電池が大きい場合が多く、取扱いも比較的容易です。 |

| ITE(In The Ear) |  |

耳甲介全体を覆うタイプ。 耳あな型補聴器で最も大きく安定感もあるため、高度から重度難聴まで対応できるものが多い。 多機能で取扱い・操作性に優れています。 |

※ブランドにより各モデルの大きさ・搭載機能が異なる場合があります。

1-4 聴力レベル別おすすめモデル

| 聴力レベル | おすすめモデル | |

|---|---|---|

| 軽度難聴 | 25~40dB | IICまたはCICがおすすめ。目立たず、日常会話の聞き取り改善に効果的です。 |

| 中等度難聴 | 41~70dB | CICからITCまで幅広く選択可能。ライフスタイルと見た目の希望に応じて選択できます。 |

| 高度難聴 | 71~90dB | ITCまたはITEが適応。十分な増幅力とハウリング抑制機能が必要です。 |

| 重度難聴 | 91dB~ | 高出力と強いハウリング抑制機能が求められるため、耳あな型が希望であればITE、もしくは耳かけ型をおすすめします。 |

関連記事:耳あな型補聴器のメリットは?誰におすすめ?最適な補聴器を選ぼう

関連記事:聴力レベルとは?正常範囲・難聴の程度・測定方法を詳しく解説

1-5 最新の3Dプリンター・3Dスキャン技術を用いた補聴器製作

オーダーメイド補聴器は耳の型を取り、それを基に一つひとつ手作りで製作しますが、現在は3D技術を使って製作するのが主流になっています。

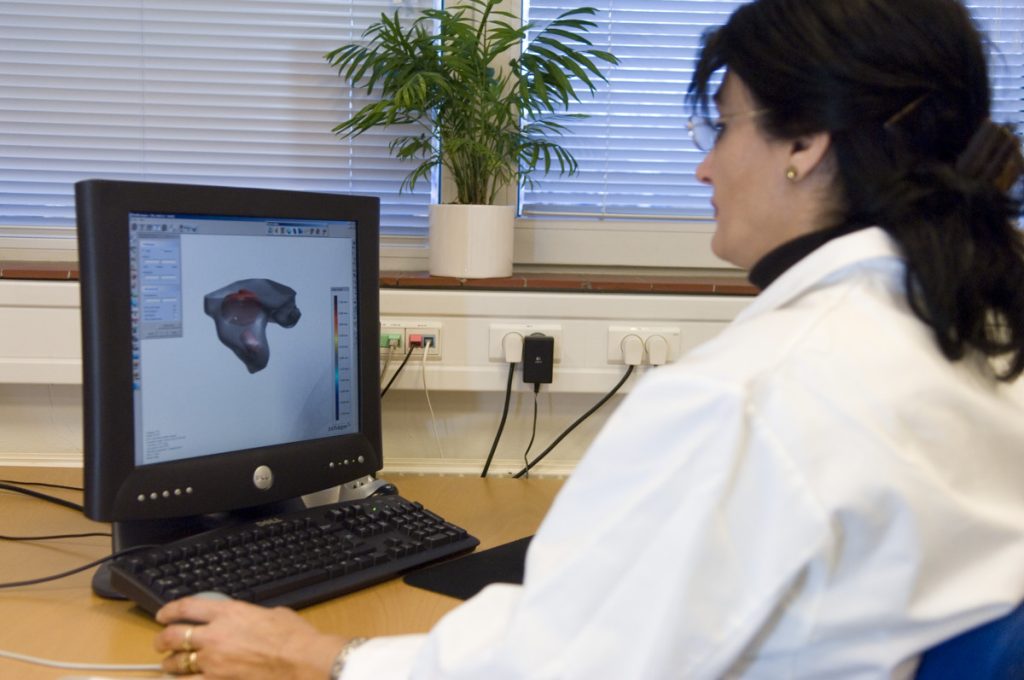

耳型を採取した後、3Dスキャナーで耳型をスキャンし、耳型の3Dデータを作ります。

それをもとに専門の技術者がコンピューター上の3D空間で補聴器をデザインし、3Dプリンターで成形を行うことで、より緻密で高品質なシェル(補聴器の外形)を作ることが可能になりました。

また、近年では3Dスキャン技術を使った耳型採取も可能に。

従来の耳型採取は、粘土のような印象材を耳に注入する方法ですが、耳型採取専用の3Dスキャナーを耳の中に入れ、レーザーを用いて耳の内部を撮影し、耳内部の形を3Dデジタルデータ化することができるようになりました。

これらの最新技術により、補聴器ユーザーの負担も少なく、よりフィット感の高い補聴器製作が可能となっています。

2 【徹底比較】既製品 vs オーダーメイド、どちらを選ぶべき?

2-1 フィット感・装着感の違い

オーダーメイド補聴器の最大のメリットは、完璧なフィット感です。

個人の耳型に合わせて製作されるため、長時間装着しても痛みや違和感が少なく、運動などの激しい動きでも外れにくいという特長があります。

既製品は汎用的な形状のため、ゆるんで抜けてしまったり、逆に圧迫感や痛みを感じることがあります。

また、耳とのすき間から音が漏れやすく、ハウリング(ピーピー音)が起こる原因にもなります。

ただし、既製品には豊富な種類の耳せんが用意されています。自分の耳に合う耳せんが見つかれば、違和感なくフィットするでしょう。

2-2 音質・性能

オーダーメイド補聴器は密閉性が高いため、低音域の再現性に優れます。

また、すき間からの音漏れが少ないため、より小さな増幅でも十分な効果が期待できます。

既製品も高性能モデルでは優秀な音質を提供しますが、耳せんが既製品のためフィット感に個人差が出てしまい、人によっては補聴器本来の性能を十分に発揮できない場合があります。

2-3 見た目比較

オーダーメイド補聴器、特に最も小さいIICやCICタイプは、外から見てもほとんど分かりません。

耳あな型の既製品は汎用的に作られているため、どうしてもオーダーメイドに比べて大きくなる傾向があります。

ただし、既製品にも小さなモデルが増えており、耳あなの大きさは個人差もあるため、人によっては既製品でも目立たない場合もあります。

2-4 価格差とその理由

オーダーメイド補聴器は一般的に既製品より高価格です。

オーダーメイド補聴器が高い理由

- 個別製作による手間とコスト

- 高度な製作技術と専門設備

- 3Dスキャンなどの最新技術導入

- 専門技術者による調整時間

ただし、音質や長期的な満足度、メンテナンス性を考慮すると、オーダーメイド補聴器のコストパフォーマンスは決して悪くありません。

| オーダーメイド | 既製品 | |

| フィット感・装着感 | ◎ | △ |

| 音質・性能 | ◎ | ○ |

| 見た目 | ○ | △ |

| 価格 | △ | ○ |

3 気になる価格帯

3-1. 価格帯別製品の特徴

補聴器の価格は搭載された機能により異なります。オーダーメイド補聴器のモデル(形状)による価格差はありません。

エントリークラス(片耳5~15万円)

軽度から中等度難聴のいわゆる「初心者向け」に位置付けられており、基本的な増幅機能と騒音制御を搭載しています。

ミドルクラス(片耳15~30万円)

エントリークラスにさらに高性能な付加機能が追加されています。音をより細かく分析したり、騒音制御や言葉の聞き取りの機能がより強力になっています。

また、充電モデルやBluetooth接続機能が付いているものもあります。

ハイエンドクラス(片耳30~50万円)

最新の環境分析・制御機能など、各メーカーで最も高性能な機能がフル搭載されているのがこのクラスです。

紛失補償や保証期間が通常より長いなど、追加サービスがある場合もあります。

関連記事:補聴器の相場ってどれくらい? おトクな買い方から自分に合った補聴器選びまで徹底解説!

3-2 補助制度・医療費控除の活用法

身体障がい者手帳による補装具支給

聴覚障害の認定を受けると、自己負担額1割(上限37,200円)で補聴器を購入できます。

ただし、指定された製品に限定されたり、オーダーメイド補聴器の支給が認められない場合もあるため、事前に確認が必要です。

関連記事:補聴器購入の補助金や助成制度。種類や条件、手続きを詳しく知りたい方に

関連記事:難聴で障害者手帳は交付される?条件から助成内容や手続きまで解説

医療費控除

補聴器購入費用は医療費控除の対象となります。年間医療費が10万円を超える場合、確定申告により所得税の還付を受けられます。

関連記事:よくわかる補聴器購入費の医療費控除。条件や手続方法、注意点まで

自治体独自の助成制度

多くの自治体で独自の補聴器購入助成制度があります。年齢制限や所得制限がある場合が多いため、お住まいの市区町村への確認が必要です。

関連記事:全国自治体の補聴器に関する助成

3-3 新しい補聴器の利用方法(サブスク)

最近では、補聴器のサブスクリプションサービス(定額制サービス)が登場しています。

月額制で最新器種を利用でき、故障時の代替機提供や定期メンテナンスも含まれます。さまざまなモデルを選択でき、オーダーメイド補聴器もサブスクで選択することが可能です。

4 オーダーメイド補聴器購入の流れ

4-1 まずはカウンセリングを受ける

カウンセリングで聞かれること(一例)

- 聴力検査結果(耳鼻科での検査推奨)

- 現在の聞こえの困りごとリスト

- 生活環境・職業などの詳細

- 予算の目安

補聴器を使いたい環境を詳しく話す

専門店では、聞こえの状況だけでなく、日常生活での具体的な困りごと、使用環境、期待する改善点について詳しくヒアリングされます。

これらの情報が最適な補聴器選択の基礎となります。

4-2 聴力測定・耳型採取の手順

聴力測定

防音室で聴力測定を実施。持参した測定結果があっても、補聴器調整用により詳細な測定を行います。

耳型採取

印象材と呼ばれるシリコンのようなものを耳に入れて固め、耳型を取ります。3Dスキャナーを使う場合もあります。

この耳型や3Dデータをメーカーに送付します。

4-3 製作期間とフィッティング

製作期間

耳型を採ってメーカーに送ってから、出来上がった補聴器を受け取るまで、通常1~10日程度かかります。

なお、既製品の補聴器の場合は、多くの場合注文から2~3日で受け取ることができます。

初回フィッティング(調整)

完成したオーダーメイド補聴器の装着確認と音質の調整(フィッティング)を実施します。

この時にフィット感や音質の確認、補聴器の操作方法の説明を受けます。この段階で微調整が可能です。

4-4 慣れるまでの期間とコツ

個人差はありますが、補聴器に慣れるまで一般的に2〜8週間程度の期間が必要です。

補聴器の装用感や、補聴器からの音に慣れるために、徐々に装用時間を延ばしていくことが大切です。

補聴器に慣れるためのコツ

- 最初は静かな環境から始める

- 装用時間を徐々に延ばす

- 多少の違和感があっても数日は継続使用する(痛みがある場合は使用を中断)

- 補聴器販売店で定期的な調整を行うことで快適性が向上

- 慣れるまで家族の協力と理解を得る

オーダーメイド補聴器 Q&A

Q:オーダーメイド補聴器が合わない(痛い、ゆるいなど)場合はどうしたらいいですか?

A:補聴器が出来上がって装用した直後は、軽い圧迫感や違和感を感じることがありますが、通常は1〜2週間で慣れます。

継続的な痛みがある場合は、シェル(補聴器の外形)を再作成することで改善しますので、我慢せず補聴器販売店に相談しましょう。

購入してから一定期間の間は再作成の費用は無料です。(メーカーにもよりますので確認が必要)

また、どうしても会わない場合、オーダーメイド補聴器は交換・返品を受け付けてくれる場合もありますので、事前に補聴器販売店に確認しておきましょう。

Q:オーダーメイド補聴器は既製品より性能が良いですか?

A:密閉性が高いため、特に低音域の再現性で優位性があります。

ただし、音質は製品のグレードにも大きく依存するため、同価格帯での比較が重要です。

Q:Bluetooth機能は使えますか?

A:Bluetooth機能が利用できるオーダーメイド補聴器も販売されています。

メーカーやモデルによって異なるため、購入時に器種選定の段階で確認しましょう。

関連記事:Bluetooth補聴器とは?できること・相場・おすすめ器種まとめ

Q:どのくらいの頻度でメンテナンスが必要ですか?

A:耳かけ型補聴器と同様、 3〜6ヶ月に1回程度、補聴器店でのクリーニングと点検をおすすめします。

日常的にも、自宅での簡単な清掃や乾燥剤での保管を行うことで、補聴器を常に清潔で快適に使用することができます。

関連記事:手間とコストを節約!補聴器乾燥剤の購入と使い方。賢いケア法も紹介

まとめ

オーダーメイド補聴器は一人ひとり異なる耳の形に合わせて製作される補聴器で、既製品と比べて優れたフィット感と音質を提供します。

主な特長

- 完璧なフィット感で長時間装着でも快適

- 音漏れが少なく、ハウリングを抑制

- 目立ちにくい外観

- 3D技術による精密な製作

価格・サポート

- 価格帯:片耳5〜50万円(機能により異なる)

- 補助制度:身体障害者手帳、医療費控除、自治体助成、サブスク利用可能

- 製作期間:1〜10日間程度、慣れるまで2〜8週間

選び方のコツ

信頼できる専門店選びと十分な試聴期間の確保が成功のカギ。

初期費用は高いですが、長期的な快適性を考えると価値のある投資です。