ムンプス難聴は、おたふくかぜの合併症として発症する難聴です。

おたふくかぜは3歳から6歳くらいまでの子供に多く見られますが、大人でも感染します。

ムンプス難聴になると、高度以上の難聴になるリスクが非常に高いとされています。

今回はムンプス難聴について、症状・特徴・治療・予防法などをご紹介します。

ムンプス難聴

- ムンプス難聴はおたふくかぜの合併症のひとつ

- おたふくかぜは子供がかかりやすく、3歳から6歳の幼児で全体の6割

- おたふくかぜは大人もかかる可能性があり、大人になってから感染すると合併症のリスクも高まる

- ムンプス難聴を発症すると片耳高度難聴以上の可能性が高い

- ムンプス難聴の治療法は確立されておらず、ほとんどが回復しない

- おたふくかぜの予防接種が有効な予防方法

- ムンプス難聴になった場合、補聴器や人工内耳の検討ができる

- 身体障害者手帳の交付や地方自治体から補聴器購入の助成金を受けられる可能性がある

- 就学児の場合は、学校でのサポートを受けることができる

ムンプス難聴も含む小児難聴については、こちらの記事でも詳しくご紹介しています。

1 ムンプス難聴とは

「ムンプス難聴」というと聞きなれない言葉かもしれません。

この「ムンプス」というのは、「ムンプスウイルス」という「おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)」の原因となるウイルスの名称です。

このムンプスウイルスが、耳の奥にある「内耳」に感染すると、急に難聴になってしまうことがあり、これをムンプス難聴と言います。

つまり「おたふくかぜ」になった場合に起こる難聴を「ムンプス難聴」と呼んでいるのです。

おたふくかぜとムンプス難聴の関係は?

おたふくかぜは、2~3週間の潜伏期を経て発症します。ウイルスの感染により片方、または両側の唾液腺の腫張を特長とします。子供がかかりやすく、3歳~6歳の幼児で約6割を占めています。

ほとんどが10日程度で後遺症なく自然治癒しますが、まれに重篤な合併症を引き起こします。合併症としては、髄膜炎、睾丸炎、卵巣炎、片耳・両耳の難聴などが挙げられます。

この合併症としての難聴がムンプス難聴と呼ばれ、2015-2016年に日本耳鼻咽喉科学会で行われた全国調査では、2年間で少なくとも348人が難聴となり、300人近くの方に後遺症が残っていることが明らかになっています。

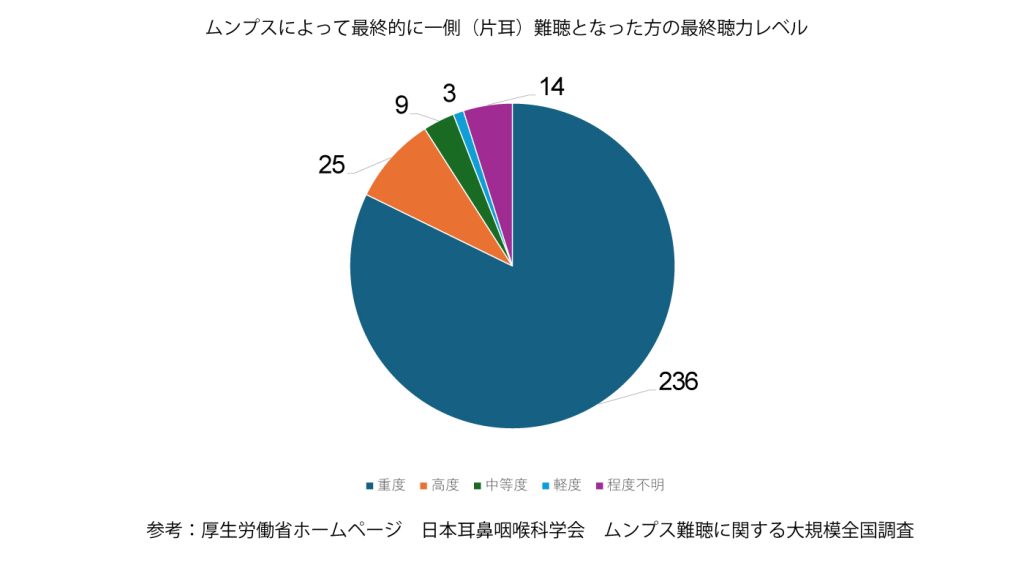

参考:厚生労働省ホームページ 日本耳鼻咽喉科学会 ムンプス難聴に関する大規模調査

参考:にしおぎ耳鼻咽喉科クリニック

具体的な症状は?

ムンプス難聴は「感音性難聴」に分類されます。

感音性難聴とは、音を感じとる役割がある器官(内耳・聴神経・脳)に何らかの問題が起き、難聴が発症することです。

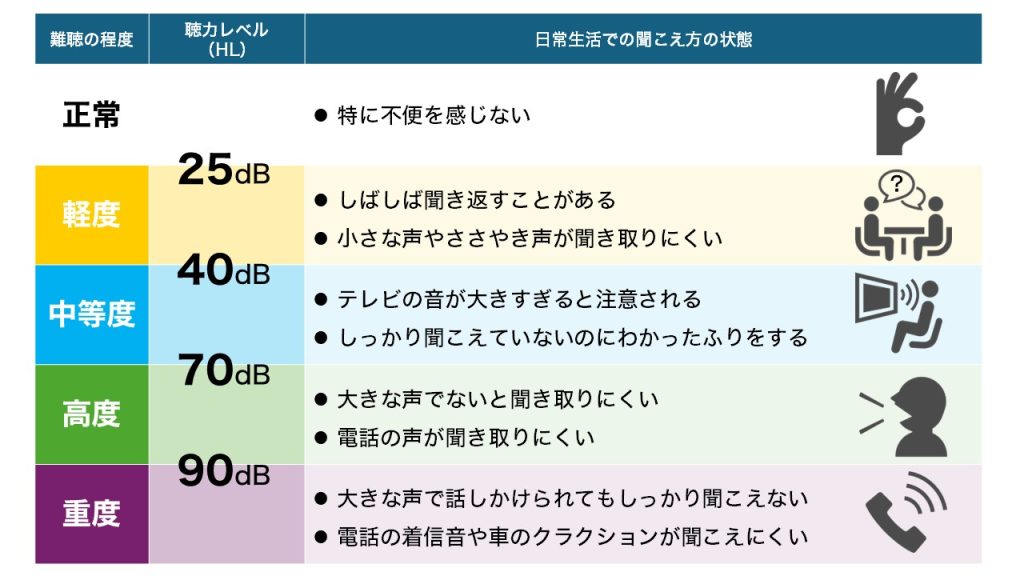

ムンプス難聴になると、多くが片耳の高度以上の難聴となります。

日本耳鼻咽喉科学会 ムンプス難聴に関する大規模全国調査では、片耳難聴になった人の80%以上が高度難聴よりさらに重篤な「重度難聴」になったと報告されています。

重度難聴は、大きな声で話しかけられてもしっかり聞こえない聴力レベルです。

また難聴と同時に、耳鳴りが起こることもあります。

特に成人の場合は、めまいを伴うことがありますが、多くの場合、めまいは2か月以内に軽快するようです。

↓難聴の程度の分類:「重度」の難聴は大きな音も聞こえないくらいの難聴

↓ムンプス難聴の最終的な聴力レベル:「重度」の難聴になってしまう割合がとても高い

感音難聴のことがよくわかる!放置して平気?症状や原因、治療法は?

2 ムンプス難聴の治療法は?

ムンプス難聴を発症した場合は、耳鼻咽喉科で治療を行います。

治療は多くの場合「薬物投与」で、ステロイドの投与などです。別の難聴である「突発性難聴」に似た治療が行われているケースが多いようです。

ですが、残念ながら特別な治療薬はなく、ほとんどが回復しないとされています。

ムンプス難聴が疑われる場合は、とにかくすぐに耳鼻咽喉科の診療を受けてください。

完全に防ぐことは難しいのですが、重症化を抑えることができる可能性があります。

3 おたふくかぜと疑われる場合はどうすれば?

すぐに病院を受診しましょう

大人の場合:内科か耳鼻咽喉科を受診します。

すでに耳の聞こえづらさを自覚しているのなら、聴力検査が必要になりますので、耳鼻咽喉科を受診するのが良いでしょう。

子供の場合:小児科を受診してください。

小さな子供は自分から聞こえづらさを訴えることができない可能性もあります。

しっかりと観察し、聞こえづらさが疑われる場合は、念のため耳鼻咽喉科を受診し、聴力検査を受けたほうが良いでしょう。

4 ムンプス難聴は予防できる?

おたふくかぜの予防接種が一番有効な方法

ムンプス難聴は「おたふくかぜ」の合併症のひとつです。そのためおたふくかぜの発症を抑えることができればムンプス難聴の予防にもなります。

おたふくかぜは「おたふくかぜワクチン」の予防接種を受けることで、発症が防げますし、症状が出た場合でも重症化が防げます。

日本ではおたふくかぜのワクチンは任意接種ですが、世界の国々には定期接種に定めているところもあります。

ワクチンを打てはおたふくかぜに全くかからなくなる、というわけではありませんが、ワクチン導入以前を100%とする場合、1回定期接種をしている国で88%、2回定期接種している国では99%発症が抑えられている、というデータもあります。

予防接種のタイミング

おたふくかぜの予防接種は2回受けるのが一般的です。

1回目:1歳になった時

2回目:小学校入学前の1年間、周囲で流行している場合には早期接種可能

定期接種になっていないおたふくかぜワクチンは、2回目の接種を忘れてしまうことが多いようです。

ワクチン接種歴は母子手帳に記載があります。いつ、何回接種したのかを母子手帳で確認するようにしましょう。

予防接種の安全性と副反応

おたふくかぜの予防接種の主な副反応は、おたふくかぜに似た症状(頬や顎のあたりの腫れ)が出現することです。

多くは軽症で自然に回復するようです。また他にも副反応がありますが、おたふくかぜに感染した場合に比べれば圧倒的に可能性は低く、軽症であるとされています。

おたふくかぜ予防接種の副反応

- 無菌性髄膜炎

- 微熱

- 耳の下(耳下腺)やその周辺の腫れ

- アナフィラキシーショック

- 難聴

- 精巣炎

- 血小板減少性紫斑病

参考:翠こども・耳鼻咽喉科クリニック

参考:ことびあクリニック

5 ムンプス難聴の対処法

おたふくかぜの合併症であるムンプス難聴は、発症率は低いとはいえ、一度発症すると片耳高度難聴以上となることが多く、改善の可能性も低いため、リスクが高い難聴と言えます。

ムンプス難聴になってしまった場合、適切な対処をすることで、日々の生活をサポートすることができます。

補聴器によるサポート

耳鼻咽喉科で聴力検査を受け、医師の診断によっては補聴器の装用を検討することができます。

どの程度聴力が低下しているのか、どんな場面で聞き取りにくさを感じているのか、良い耳と悪い耳の聴力はどの程度違うのか、などさまざまな要素を踏まえ、補聴器の装用を検討します。

CROS(クロス)補聴システムによるサポート

良い耳と悪い耳の聴力の状態によっては、CROS(クロス)補聴システムが有効なケースがあります。

例えば、片方の耳はほとんど聞こえないが、反対の耳の聴力が正常な場合は、悪い側の耳にCROS送信器をつけて、悪い側の方からの音を拾います。その音の信号を良い側の耳につけた補聴器に転送することで、左右両方からの音を良い側の耳で聞く、というシステムを使って聞こえをサポートします。

「片耳が聞こえにくい」時は必読。症状や原因、治療法をやさしく解説

CROS補聴システムとは?見た目や特徴・費用・お勧めを詳しく解説

障害者手帳の交付と助成金について

聴力の低下によっては身体障害者手帳が交付されるケースがあります。国が定める障害者総合支援法には、障害の重さに程度によって、補聴器などの費用が支給される制度があります。

身体障害者手帳の交付が受けられない人に対しては、地方自治体が補聴器購入の助成金を交付している場合があります。下記のページや、お住いの地方自治体に問い合わせて確認してみてください。

難聴で障害者手帳は交付される?条件から助成内容や手続きまで解説

学校のサポートについて

文部科学省のホームページでは、「聴覚障害の程度や聞こえ方、言語発達の状態が一人一人異なるため、聴覚障害のある子供には、できるだけ早期から適切な対応を行い、音声言語をはじめその他多様なコミュニケーション手段を活用して、その可能性を最大限に伸ばすことが大切です。」と記載されています。

障害の程度によって、特別支援学校、通常の学級での配慮、通級による指導、特別支援学級などのサポートを受けることができます。

お住いの地域の教育委員会や、特別支援学校、または専門機関で相談を受けることができます。