補聴器の装用を検討し始めた人がまず抱く疑問は、補聴器にはどんな種類があって、自分にはどんな補聴器が合っているのかというものではないでしょうか。

「みんなどんな補聴器をつけているのかな」「つけるのが楽しくなるような補聴器が欲しい」「あまり目立たないものがいい」「自分にはどんな補聴器が合っているのかな」…。

そんなあなたは、「RIC型の補聴器」という言葉を耳にしたことがあるのでは?もしくは、これから必ず耳にすることでしょう。

RIC型補聴器は、ここ10年ほどで数多く発売されるようになった補聴器で、各ブランドから数多く発売されています。

今一番人気の補聴器といっても過言ではないでしょう。

そして、各ブランドの最新技術が搭載されている器種が多く発売されています。

この記事では、多くのユーザーに使用されているRIC型の補聴器について掘り下げて説明します。

どんな特長があって、どんな人に向いているのか、そして、購入前に知っておいた方がいいポイントについても解説します。

1 補聴器は形状で分けると大きく3タイプ

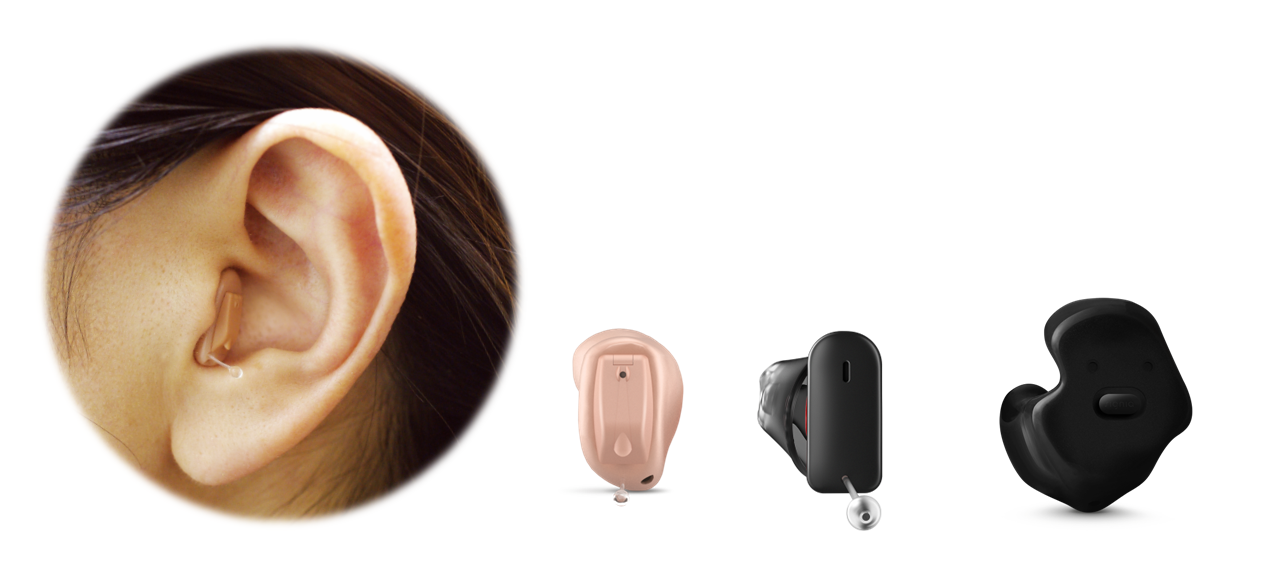

補聴器の違いでもっともわかりやすいのが、形や見た目です。補聴器は、形状や装用方法の違いで大きく3つにわけることができます。

耳あな型と耳かけ型、さらに耳かけ型のバリエーションといえるRIC型です。

RIC型を理解をするためにも、他の2つも説明します。

1-1 耳あな型

耳のあな(外耳道)に挿入して装用するタイプの補聴器です。ITE(In The Ear)と略されます。

耳あな型の中にも、外耳道の奥に本体が収まり、つけていることがほとんどわからない極小サイズのものから、耳のくぼみをふさぐような形のものまで、さまざまなモデルがあります。

ユーザーの外耳道の形状に合わせて、オーダーメイドで作成するタイプがほとんどですが、耳型を採取しない既製のモデルもあります。

1-2 耳かけ型

耳にかけて装着するタイプの補聴器になります。

BTE(Behind The Ear)と略されることもあるように、補聴器の本体を耳の後ろに装着し、本体から出た空洞のチューブを通して音を耳の中に送ります。

1-3 RIC型

一見すると耳かけ型と似ているRIC型。耳かけ型補聴器のカテゴリーに含められることもあります。RICとはReceiver In Canalの略です。

比較的新しい形状の補聴器で、近年ユーザーが増えています。

従来の耳かけ型との違いは、音を出す部品「レシーバー」を補聴器本体から分離し、耳のあなに収めるイヤチップに内蔵しているところです。

納めなければいけないパーツが減ったことで、補聴器本体の小型に成功。耳の後ろに乗せる補聴器本体が小さくなり、負担が少なくなります。

補聴器本体で処理された音声信号は、目立たない細いワイヤーを通して耳のあなに収まったレシーバーに届けられます。

1-4 3つのタイプの比較

補聴器の主な3タイプを比較してみましょう。

| 耳あな型 | 耳かけ型 | RIC型 | |

| 装着方法 | 外耳道に挿入する | 本体を耳の後ろにかけ、チューブ先端の耳せんを外耳道に挿入する | 本体を耳の後ろにかけ、レシーバーを外耳道に挿入する |

| 特長 |

|

|

|

| 知っておきたい点 |

|

|

|

↓詳しくはこちらの記事を参考にしてください

2 RIC型補聴器の構造と仕組み

気になるRIC型の構造と、補聴器からの音を耳に届ける仕組みをみてみましょう。

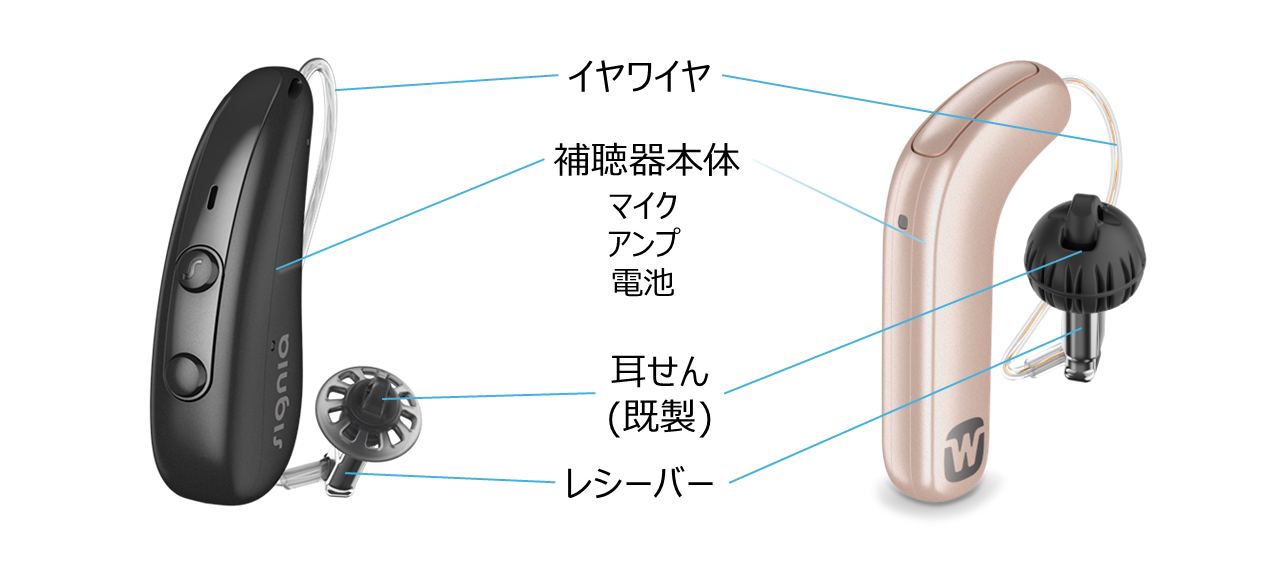

2-1 RIC型の構造(空気電池式)

補聴器本体

ここに様々な部品が収納されています。

- 周囲の声や音を拾うマイク

- 取り込んだ音のアナログ信号をデジタル信号に変換し、増幅や加工などの処理を行った後、アナログ信号に再変換するアンプ

- 補聴器の動力源である電池 など

一般的な耳かけ型補聴器は、音を出す「レシーバー」もここに入ります。

レシーバーがない分、耳の後ろにかける補聴器本体のサイズがかなりコンパクトになりました。

イヤワイヤ

補聴器本体と音を出す部分であるレシーバーをつなぐパーツです。

細く柔軟性があり、耳に沿って装着することで目立たなくります。

耳かけ型のチューブは空洞の管ですが、RIC型イヤワイヤは電線で、アンプからの音の情報を電気信号としてレシーバーに届けています。

レシーバー

アンプで処理された音声信号を音に変換し、鼓膜に届けます。

音を出す部品ですが、非常に小さいので耳のあなに無理なく収まります。

耳せん(イヤチップ・イヤモールド)

耳のあな(外耳道)に挿入するパーツ、いわゆる耳せんのことです。

レシーバーに耳せんを装着して一体化させ、レシーバーが耳あなの中でずれたり外れたりしないように支えます。

耳せんにもいろいろな種類があります。

- 耳のあなのサイズや聞こえの状態に合わせて、豊富な種類のなかから選択する既製の耳せん・イヤチップ

- 外耳道の形状に合わせてオーダーメイドで作成するカスタムイヤチップ・イヤモールド

2-2 RIC型の仕組み

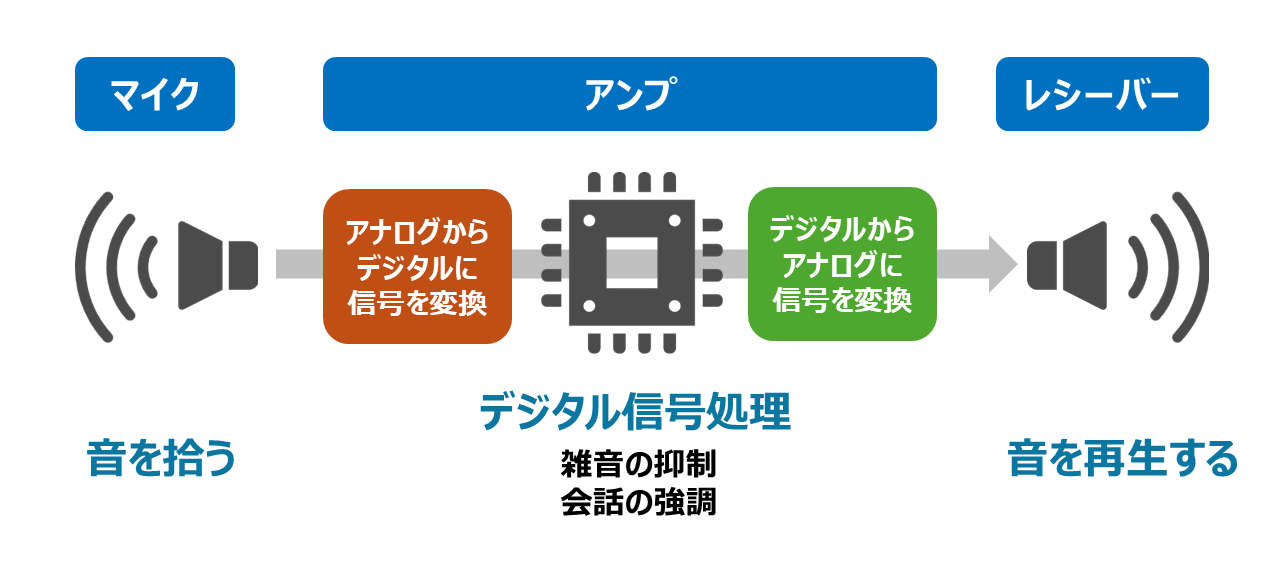

マイクが音を拾う

補聴器本体に搭載された超小型のマイクが周囲の声や音を拾います。

2つのマイクを搭載し、音を拾う範囲を調整することができるようになっているのが一般的です。

アナログ信号をデジタル信号に変換する

マイクが取り込んだ音のアナログ信号を、デジタル信号に変換することで、音の分析や加工などの高度な処理が可能になります。

デジタル信号処理を行う

補聴器のアンプには高性能のマイクロチップが搭載され、デジタル変換された音声信号の処理を行います。

補聴器に入ってきた音の大きさ、高低、方向などを分析し、不要な雑音を抑制しながら、ユーザーの聴力や聞こえ方の状態に合わせて、会話音声など必要な音を強調するといった複雑なプロセスを瞬時に行います。

処理したデジタル信号をアナログに再変換する

適切に処理されたデジタル信号を再びアナログ信号に変換します。

レシーバーが音を再生する

再変換されたアナログ信号はイヤワイヤを通してレシーバーに送られ、音として鼓膜に届けられます。

3 RICが向いている人とその理由

RIC型の補聴器はどんな人に向いているのでしょうか。その特長と合わせて解説します。

3-1 補聴器をしていることを知られたくない人

耳かけ型と同様、RIC型も耳の後ろに装着する補聴器ですが、本体のサイズがかなりコンパクトなため、つけていることがわかりにくいというのが大きな特長です。

長い髪の人はもちろん、短髪でも髪の毛が耳にかかるような方であれば、周りからはほとんど見えません。

ブラックやダークブラウンなど、髪の色に近いカラーを選べば、より一層目立たなくなります。

また、イヤワイヤも細くて、耳から顔にそってフィットするようになっているので、横から見ても気づかれにくくなっています。

このように、できるだけ目だたない補聴器がいい、つけていることを人に気づかれたくないという人にRIC型は非常におすすめです。

↓こちらの記事を参考にしてください

3-2 初めて補聴器を使う人

RIC型は、補聴器本体がコンパクトで軽量なので、装用感が軽快で補聴器をつけている感じがしないという声が多いのも特長です。

また、難聴の程度が軽い場合は、耳せんも圧迫感の少ないものを使用できるのが一般的です。

こうした要因から、補聴器をつけた際の違和感や不快感が比較的少なく、初めて補聴器を使用する人には受け入れられやすい補聴器です。

3-3 仕事をしている人や複数で会話をすることが多い人

RIC型補聴器は、各ブランドから様々な器種が発売されていますが、多くの場合「指向性」という機能が高品質で搭載されています。

指向性とは、マイクが音を拾う範囲を自動的に調整してくれて、複数人の会話が聞きやすくなる機能です。

会議や集会、お友達との会合など、複数の人と話す機会が多い人に適しているといえます。

さらに、音量やプログラムを変更できるボタンを搭載したモデルもあるので、環境に応じて自分で聞こえ方を変えることも可能です。

また、人前に出る機会の多い人や、接客業や営業職の人などで、できれば補聴器を見られたくない、していることを知られたくないという人にとっても、コンパクトなRIC型はおすすめです。

3-4 最新の機能を使いこなしたい人

最近の補聴器のトレンドになっている機能を搭載したモデルが多いのもRIC型の特長です。

例えば最近人気がある充電式の補聴器。電池交換の手間が必要なく、突然の電池切れの心配もなく人気ですが、充電式モデルを最も多くラインナップしているのはRIC型です。

また、スマートフォンから音声を補聴器に飛ばしてクリアに聞ける「ダイレクトストリーミング」や、スマホアプリをリモコンとして使う機能など、様々な最新の機能を使いこなして、便利さを体感したい人におすすめなのは、断然RIC型です。

↓こちらの記事を参考にしてください

3-5 将来的な聴力の変化を想定している人

RIC型は補聴器の構成部品のうち、音を出すレシーバーが補聴器本体と分離しているため、難聴度合いが変わっても長期間使い続けることが可能になります。

補聴器には「適応聴力」という設定があり、4段階に分かれている難聴のうち、どの難聴に適したものかが事前に設定されています。

難聴の程度が徐々に重くなるケースでは、購入した補聴器では悪化した難聴に対応できないことがあります。

特に耳あな型補聴器など、軽度から中等度の難聴にしか対応できないモデルでは、補聴器そのものを買い替える必要が出てきます。

その点、RIC型であれば、補聴器本体はそのままで、レシーバーだけを高度や重度対応のものに変更すれば済むので、コスト負担は楽になります。

将来聴力が変化しても、できるだけ同じ補聴器を使用し続けたい人にとって、RIC型は最適な選択肢といえるでしょう。

3-6 修理の際のコストや手間を抑えたい人

レシーバーが補聴器本体から分離されているという点は、修理の際にもメリットになります。

補聴器が故障した際、レシーバー部分だけが原因であれば、本体はそのままでレシーバーだけを交換すれば済むので、修理のコストや手間を抑えることができる可能性があります。

3-7 おしゃれを楽しみたい人

多くのRIC型は、多くのカラフルなカラーがラインナップされています。

髪や眼鏡の色に合わせたり、目立つカラーでアピールしたりとアクセサリー感覚で補聴器を選ぶことができます。

このように、RIC型は、耳あな型と耳かけ型の「いいとこ取り」をしたタイプということができるかもしれません。

4 RIC型について知っておきたいこと

これまで説明したように、メリットの多いRIC型ですが、購入を検討する上で知っておいていた方がいいことも紹介します。

4-1 重い難聴には対応できないことも

補聴器本体のサイズが小さいため、耳かけ型補聴器に比べて大きな出力を出すことが難しくなります。

そのため、ハイパワーのレシーバーを選択しても、重度難聴の人に対応することができない場合があります。

4-2 耳かけ型に比べると電池寿命が短い

補聴器のサイズをできるだけコンパクトにするため、空気電池も小型のものを使用することになります。

そのため、どうしても耳かけ型に比べると、電池寿命が短くなってしまいます。(空気電池式の場合)

4-3 取り扱いに慣れが必要な場合も

サイズが小さいことと、イヤワイヤが柔軟なため、つけ外しの際に慣れやコツが必要な場合があります。

また、耳かけ型に比べると電池交換などの作業も細かくなります。

4-4 耳あかが柔らかい、水っぽい人は要注意

耳あかが極端に柔らかい人や水っぽい人は、耳あかがレシーバーに浸入しやすくなるため、レシーバーが故障する可能性が高まります。

そのため、お手入れやメンテナンスに気を配る必要があります。

5 RIC型の代表的な補聴器

各メーカーの代表的なモデルを価格帯も含めて紹介します。

もしRIC型の補聴器が気になっているのなら、ぜひ補聴器のお店で現物を見てみてください。

ほとんどの補聴器販売店で、複数のRIC型補聴器を扱っているはずです。

お試しレンタルができる販売店も多くありますので、実際の生活で試してみてくださいね。