補聴器は、難聴の方にとって毎日使う、聞こえを支える大切なパートナーです。

たくさんの補聴器がある中で、「どれが自分に合うのかわからない」また「どの種類が自分の生活スタイルや聴力に最も適しているのかどうやって判断すれば?」など、悩んだことはありませんか?

日常生活で多く利用する家電(洗濯機、炊飯器など)を検討する時は、種類や特徴を調べた上で、お店のスタッフに確認や相談して、購入する人が多いでしょう。

補聴器も同じです。

補聴器販売店に行く際に、事前に補聴器の種類を理解しておくことがとても重要です。

ここでは、補聴器の基本的な種類(耳あな型補聴器、耳かけ型補聴器、RIC型補聴器、その他の補聴器)について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しくご紹介します。

この記事の要点

補聴器は大きく4種類に分けられる

- 耳あな型補聴器:耳の中に入れるタイプ。小型で目立たないものが多いが、取り扱いにくい場合も。

- 耳かけ型補聴器:耳の後ろに置くタイプで、レシーバー(音を届ける部分)が本体の中にある。幅広い難聴度に対応可能だが、目立ちやすい。

- RIC型補聴器:耳の後ろに置くタイプで、レシーバーが本体の外にある。コンパクトで、スタイリッシュなものもあるが、少し取り扱いにくい場合も。

- その他の補聴器::ポケット型、メガネ型(骨導式)など。一般的にはあまり利用されていなく、特定のニーズに対応。

補聴器の選び方

- 難聴の程度、耳の状態/病歴、生活スタイル、使用電池、予算などを考慮する

- プロのアドバイスも受けて、一緒に選ぶのをおすすめ

補聴器の種類に関する知識を深め、自分に最適な補聴器を見つけるように、ぜひこちらの記事を参考にしてみてください。

目次

1 補聴器の種類とは

医療機器である補聴器には、さまざまな種類があります。

まずは、分類の基準を説明し、その後、補聴器の基本的な4つの種類を簡単にご紹介します。

1.1 補聴器の分類の基準

補聴器の分類には、様々な基準があります。

- 形状:耳あな型、耳かけ型など

- 作り方:オーダーメイド、既製品

- 利用電池:電池式、充電式

これらの分類方法のうち、一番重要になるのは「補聴器の形状」です。

この記事では、「補聴器の形状」について詳しくご紹介します。

「アナログ式」と「デジタル式」という音の処理方法による分類もありますが、現在では9割以上の補聴器が「デジタル式」のため、補聴器の分類基準としてはあまり使われていません。

デジタル式の補聴器については、こちらで詳しく解説しています。

特長、価格から選ぶポイントや注意点まで。デジタル補聴器を徹底解説

1.2 補聴器の形状は主に4つ

補聴器の形状を基準に分類すると、大きく以下の4つに分けられます。

- 「耳あな型補聴器」:耳の中に補聴器本体を入れるタイプ

- 「耳かけ型補聴器」:補聴器本体を耳の後ろに置くタイプ、レシーバー(音を出す部分)は本体の中

- 「RIC型補聴器」(リック型補聴器):補聴器本体を耳の後ろに置くタイプ、レシーバーは本体の外

- その他のタイプ:「ポケット型補聴器」/ 「メガネ型補聴器」(骨導式)

ポケット型補聴器 メガネ型補聴器(骨導式)

*出典:リオネットの「TH-1105」https://www.rionet.jp/product/detail/index.html?tid=13272

これらの4つの種類は形状が違うだけでなはく、特徴やメリット・デメリットなども異なります。

2 耳あな型補聴器

補聴器というと、このタイプを思い浮かべる人も多いのでは?

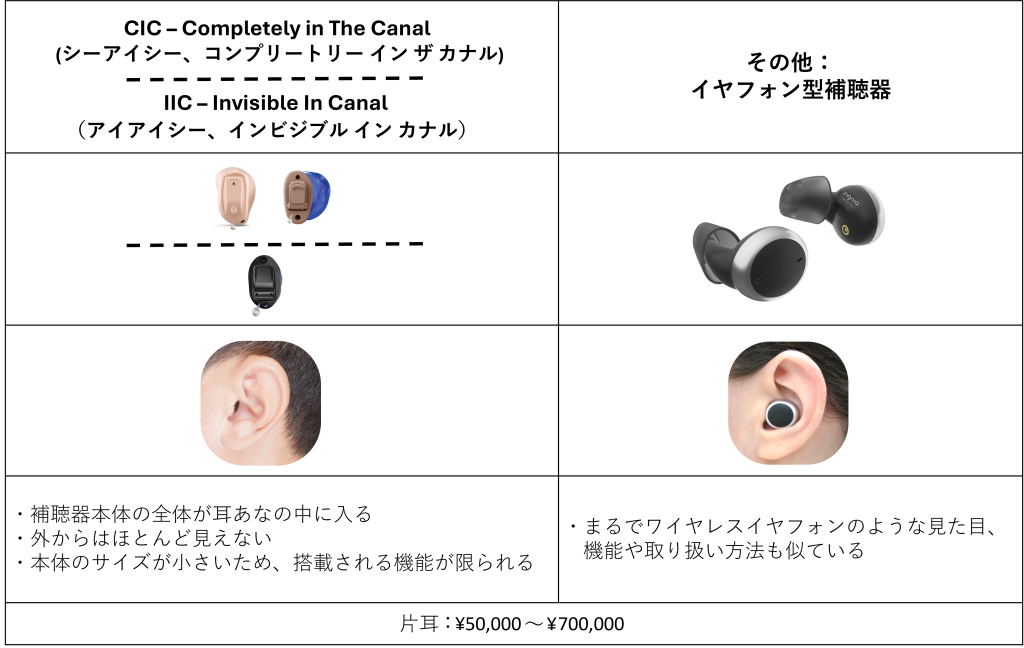

2.1 耳あな型補聴器とは

耳あな型補聴器は、補聴器本体を耳の穴の中に入れるタイプです。

補聴器の種類の中で、一般的には最も小型で、基本的に目立たないものが多いです。

このタイプでは、音を拾うマイクが耳の中にあるため、より自然な音が耳に届きます。

耳あな型補聴器の中でも、さらに大きさによって以下の4つのカテゴリに分けられます。

2.2「耳あな型補聴器」の特徴とメリット・デメリット

耳あな型補聴器の特徴を以下の表にまとめました:

|

特徴 |

メリット |

デメリット |

|

・基本、本体は小型 |

・目立ちにくい |

・小さいので、取り扱いにくい場合がある |

耳あな型は、とてもバリエーションが豊かです。耳の奥に入ってしまうような小ささのものもあれば、重度難聴まで対応するパワフルで大きいものも。

オーダーメイドで自分の耳にぴったりフィットさせることができるものや、本体は既製品で数多くの耳栓から自分にフィットするものを選ぶものもあります。

また、電池式が多い耳あな型ですが、少しずつ充電式も発売されているので、益々選択肢が増えています。

オーダーメイド補聴器についてはこちらで詳しく解説しています。

失敗しない補聴器選び!オーダーメイド補聴器完全ガイド

2.3「耳あな型補聴器」はこんな方におすすめ!

上記に説明した特徴やメリット・デメリットから、耳あな型補聴器は以下のような方におすすめです:

-

-

-

- 見た目を気にする方、補聴器を目立たせたくない方

- オーダーメイドを希望する方

- メガネやマスク等をよく使う方

- 水に関わる仕事・生活をしている方

- スポーツをする方

-

-

耳あな型補聴器についてもっと詳しく知りたい方はこちらへ。

耳あな型補聴器のメリットは?誰におすすめ?最適な補聴器を選ぼう

3 耳かけ型補聴器

「耳かけ型補聴器」というのは、補聴器本体を耳の後ろにかけて使うタイプです。

こちらもやはり、皆さんがよく思いつく「ザ・補聴器」と言えるでしょう。

3.1 耳かけ型補聴器とは

耳かけ型補聴器は、補聴器本体を耳の後ろにかけて装用するタイプです。

音を聞くマイクと、音を出すレシーバーという部分が両方とも補聴器本体の中に入っているものです。

補聴器本体出た音は、チューブで耳のほうに届けられ、チューブの先についている耳栓を通して耳に音を届けます。

大きさの制限がないので、耳あな型補聴器と比べて、本体を大きく作ることができます。

そのため、補聴器本体の中にいろいろな部品を組み合わせることができ、機能的に充実しているものも多いです。また、スーパーパワーの器種もあり、幅広い難聴度に対応ができます。

3.2「耳かけ型補聴器」の特徴とメリット・デメリット

耳かけ型補聴器の特徴を以下の表にまとめました:

|

特徴 |

メリット |

デメリット |

|

・本体が大きい |

・広範囲の難聴度に対応:重度難聴対応のスーパーパワーの器種もある |

・目立ちやすい |

耳かけ型補聴器には、電池式と充電式、両方のタイプがあります。

3.3 「耳かけ型補聴器」はこんな方におすすめ!

上記に説明した特徴やメリット・デメリットから、耳かけ型補聴器は以下のような方におすすめです:

- 小さな物の取り扱いが少し苦手な方

- 難聴度が高度~重度の方

- 多くの機能を求めている方

- 耳の中が湿りやすい体質の方や、耳垢が多い方

耳かけ型補聴器は、こちらでもっと詳しく解説しています。

耳かけ型補聴器のいい点は?誰におすすめ?自分に合った補聴器選び

4 RIC型補聴器

「RIC型補聴器」とは、耳かけ型補聴器と同じく、耳の後ろにかけて使うタイプですが、レシーバー(音を届ける部分)は耳の中に入ります。

4.1 RIC型補聴器とは

RICは「Receiver In Canal」(レシーバー・イン・カナル)の略で、「リック型補聴器」や「アールアイシー型補聴器」と呼ばれます。

耳かけ型と似ていますが、こちらは「音を出す部分」が補聴器本体の外に出ています。その分、耳かけ型よりも補聴器本体が小型なものが多いです。

音が出る部分、レシーバーは補聴器本体と細いワイヤーでつながっており、そこに耳栓をつけて直接耳の中に入れます。

ワイヤーは細く、レシーバーは耳の奥に収まり、補聴器本体も小さいので、耳かけ型補聴器と比べて目立ちにくいものがほとんどです。

レシーバーが本体から切り離されているというメリットは数多くあります。

- 鼓膜のそばで音が生成されるので、クリアに聞こえる

- 本体が小さくなる

- レシーバーを交換すると、難聴度合いが変わっても補聴器本体を使い続けられる

また、デザイン性が高い器種が多いのも特徴で、細いタイプのRIC型も存在します。

4.2「RIC型補聴器」の特徴とメリット・デメリット

RIC型補聴器の特徴を以下の表にまとめました:

|

特徴 |

メリット |

デメリット |

|

・本体が小型・軽量 |

・鼓膜の近くで音が作られるので、音質が良い |

・メガネ・マスクの邪魔になることも |

RIC型補聴器には、電池式と充電式の両方の器種があります。最近各ブランドから発売されるRIC型は充電式が多く、様々な選択肢があります。

もう一つ、RIC型を選ぶメリットとして「最新技術をフル搭載した補聴器を使える」可能性が高い、という点があります。

RIC型は人気の補聴器なので、補聴器ブランドは新製品を発売する際にRIC型を発売することがよくあります。

また、ある程度本体の大きさが確保されているため、様々な機能を詰め込むことができます。

そのため、ある補聴器のブランドの「最新」で「機能がたくさん搭載されている」補聴器を探すと、RIC型になることがよくあります。

4.3「RIC型補聴器」はこんな方におすすめ!

上記に説明した特徴やメリット・デメリットから、RIC型補聴器は以下のような方におすすめです:

- 見た目を気にする方、スタイリッシュなものを求める方

- 良い音質を求める方

- アクセサリー感覚で補聴器を楽しみたい方

- 最新機能が多く搭載されている補聴器を求めている方

RIC型補聴器のより詳しい情報はこちらへ。

補聴器は「RIC型」が人気!その理由とおすすめポイントを徹底解説

5 その他の補聴器の種類:ポケット型補聴器 / メガネ型補聴器(骨導式補聴器)

耳あな型補聴器、耳かけ型補聴器、RIC型補聴器の他にも、いくつかの種類がありますので、まとめてご紹介します。

5.1 その他の補聴器の種類について

1:ポケット型補聴器:

小さな箱型の補聴器を胸ポケットに入れたり、胸元に挟んだりして、そこから伸びたコードの先の耳栓を耳に入れます。

簡単に使い始められ、簡単に操作できますが、片耳だけに音を届ける場合が多いので、聞こえ方が限定的になります。

様々な種類の補聴器が進化していく中、大きなこのタイプは使われなくなってきました。

2:メガネ型補聴器(骨導式補聴器):

メガネのツルの部分に補聴器が仕込まれています。

メガネと補聴器が一体化しているので、2つ装用する必要がなく、耳の後ろがすっきりするという利点がありますが、フレームの形が限られるなどの難点も。

他の補聴器と違い振動で音を伝える「骨伝導」補聴器で、伝音難聴の人向けです。

*出典:リオネットの「TH-1105」https://www.rionet.jp/product/detail/index.html?tid=13272

5.2 その他の2種の補聴器:それぞれの特徴とメリット・デメリット

「ポケット型補聴器」と「メガネ型補聴器」、それぞれの特徴を以下の表にまとめました:

|

特徴 |

メリット |

デメリット |

|

|

ポケット型 |

・変わった見た目 |

・操作が簡単 |

・目立つ |

|

メガネ型 |

・視力と聴力を同時に補うことができる |

・フレームの形が限られる |

5.3 その他の2種の補聴器:こんな方におすすめ!

上記に説明した特徴やメリット・デメリットから、以下のような方におすすめです:

|

|

ポケット型 |

メガネ型に(骨導式) |

|

こんな方におすすめ |

・室内で使用することが多い方 |

・伝音性難聴の方 |

6 どれが気になりましたか?専門家と一緒に選びましょう!

ここまで様々な種類の補聴器をご紹介してきました。気になった補聴器はありましたか?

でも、気に入った種類の補聴器をすぐに買おう!と思う気持ちはぐっとこらえて、まずは補聴器販売店に相談してみてください。

形が気に入ったとしても、実はあなたには向かない種類のものかもしれないのです。

補聴器を選ぶ時には、下記の条件を総合的に判断する必要があります。

- 難聴の程度

- 耳の状態/病歴

- 生活スタイル/ニーズ

- 使用電源(電池か充電か)

- 予算

など。。。

まずは、お近くの耳鼻科または補聴器販売店に行って、聴力測定を受けましょう。そして、プロと相談しながら、自分にぴったりな補聴器を選びましょう!

7 補聴器の種類に関してよくある4つのQ&A

目立たない補聴器の種類はどれ?

耳あな型補聴器です。一般的に最も小型で、耳の中に入れるので基本的に目立たないものが多いです。

その次にRIC型補聴器です。本体がコンパクトで耳の後ろに隠れますし、レシーバーとつなぐ線も細いのでほぼ見えません。

こちらも参照:目立たない補聴器、メリットとデメリットは?人気の小型5器種も紹介

音質が良い補聴器の種類はどれ?

「RIC型補聴器」と「耳あな型補聴器」です。

RIC型補聴器は、高機能で聴力変化に対応でき、レシーバーが奥まで入って、音を直接届けます。

耳あな型補聴器は、マイクが耳介の内側にあり、耳介による集音効果が得られ自然な音の集め方に近いです。鼓膜のそばにレシーバーがありますので、音を直接届けます。

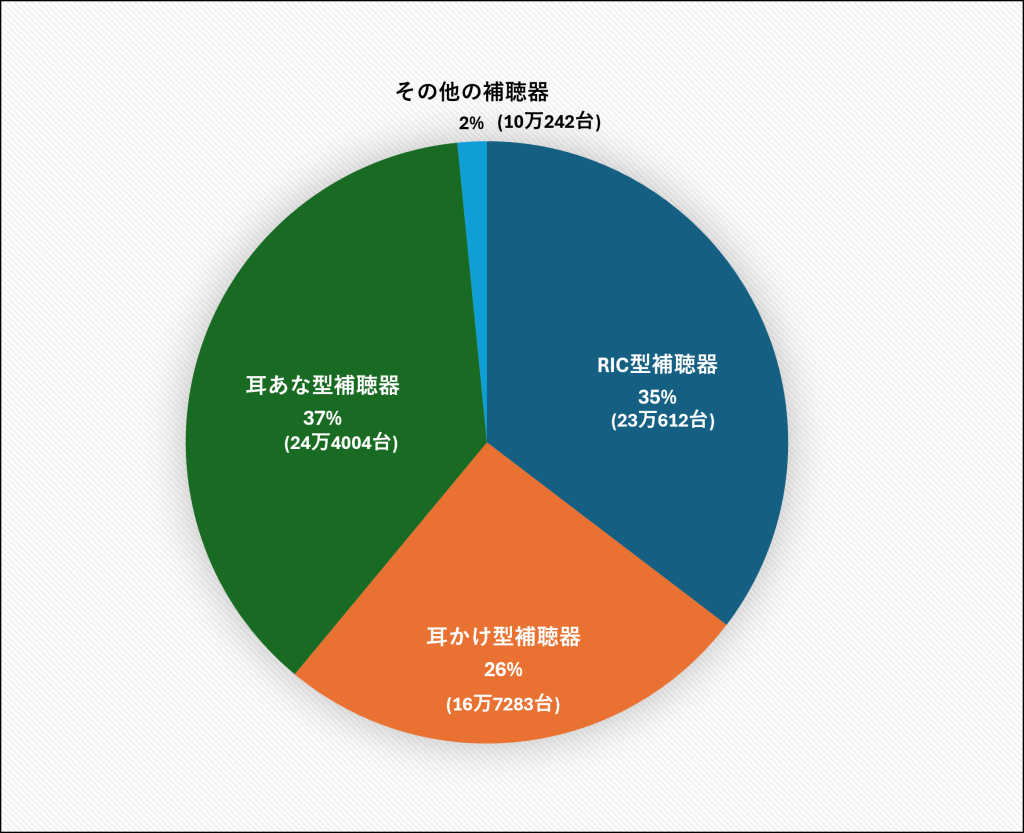

最も選ばれている補聴器の種類はどれ?

<日本における2023年の補聴器出荷台数>

*出典:日本補聴器工業会のデータ

2023年の補聴器の出荷台数の調査では、耳あな型が一番多く、次いでRIC型、耳かけ型となっています。コロナ以降マスクをする人が増えたため、一時期人気が落ちていた耳あな型がまた増えました。

形が似ているRIC型と耳かけ型は、よりコンパクトなところが人気なのか、RIC型の方が多くなっています。

補聴器が初めての人によく勧められるタイプはどれ?

補聴器初心者向けの補聴器はどれ?とよく聞かれますが、答えは「特にない」です。

なぜなら、先ほど述べた通り、その人によってどの器種が適切なのかは全く違うからです。お店の人に相談しながら、自分にぴったりのものを選んでください。

まとめ

補聴器の種類について細かく説明しましたが、いかがでしたか?

この記事では、補聴器の基本的な種類とその特徴、メリット・デメリットを詳しく解説しました。

まとめると次のようになります:

*出典:リオネットの「TH-1105」https://www.rionet.jp/product/detail/index.html?tid=13272

もしお気に入りの補聴器が見つかったのなら、補聴器のお店で、自分はこの種類の補聴器が気になっている、と相談してみてください。

あなたの条件に合うなら、きっとその補聴器をお勧めしてくれるでしょう。お店には色々な種類の試聴器が置いてあることがあるので、ぜひ他のタイプも手に取ってみてくださいね。