毎年やってくる梅雨の季節。補聴器をお使いの方にとって、実はこの時期は1年で最も注意が必要な時期かもしれません。

なぜなら、ジメジメとした湿気に悩まされるのは私たちだけでなく、補聴器もだからです。

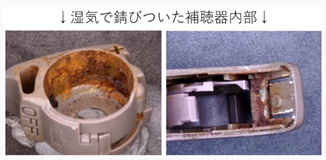

補聴器をしっかりとケアしないと、湿気や雨が補聴器内部に侵入し、故障してしまうことも。。。

でも大丈夫、正しい知識と対策があれば、梅雨の時期も安心して過ごすことができます!

この記事では、今すぐ始められる4つの対策をご紹介し、補聴器の乾燥方法や梅雨を安心して過ごすためのひと工夫を分かりやすくご説明します。

湿気に負けない!補聴器と一緒に、安心して梅雨を乗り切るために、ぜひご確認ください。

目次

1 梅雨の補聴器トラブル、避けるにはこれ!今すぐ始めたい4つの対策

補聴器は精密な電子機器のため、水分がとても苦手です。雨や汗などの水滴だけでなく、目に見えない湿気にもとても弱いのが特徴です。

特に梅雨の時期は湿度が高く、汗もかきやすくなるため、補聴器のトラブルが増える傾向があります。

トラブルを避けるために今すぐ始められる4つの対策をご紹介します。

対策①:毎日できる簡単なお手入れをしましょう

毎日のこまめなケアは、梅雨の時はもちろん、どの季節でも大切です。一日の使用後には、毎日ちょっとだけ時間を取ってお手入れするようにしましょう。

・補聴器本体を拭く

一日使った補聴器は、見た目にはわからなくても汗や皮脂が付いています。

柔らかい乾いた布やティッシュで、本体を優しく拭き取りましょう。特に耳に触れる部分は念入りに。

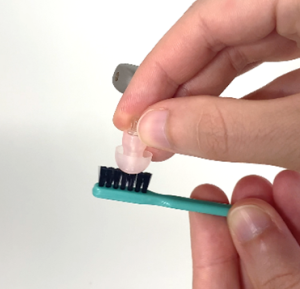

・耳垢の除去

補聴器の音が出る部分(レシーバー)に耳垢が詰まると、音がこもったり聞こえにくくなったりします。

専用のブラシや付属の掃除道具を使って、やさしく取り除きましょう。

お手入れ方法について、詳しくはこちらもご覧ください:簡単3ステップで補聴器を清潔に|補聴器お手入れの基本を徹底解説

対策②:補聴器を正しく乾燥させましょう

対策①でご説明したお手入れが終わったら、次は乾燥です。これが梅雨対策の要となります。

梅雨の時期だけでなく冬場なども含めて、毎日しっかりと乾燥させることはとても重要です。

補聴器専用の乾燥アクセサリーには「乾燥カップ」と「乾燥機」の2種類があります。これらは補聴器販売店やオンラインで購入することができます。

・乾燥カップを使う場合

シリカゲルなどの乾燥剤が入った容器です。使い方も簡単で、毎晩寝る前に補聴器を入れるだけでOKです!

- 乾燥剤が入っている乾燥カップの中に補聴器本体を入れて、フタを閉めます

- 電池式補聴器の場合は電池を外して、電池室のドアを開けたまま乾燥カップに入れましょう(補聴器の内部まで乾燥させるためです)電池は中に入れないようにしましょう

こちらはコストが安く、電源不要なのが特徴です。

・乾燥機を使う場合

補聴器専用の機器で、温風で乾燥させます。

乾燥機を電源につないで、乾燥器の中に補聴器を入れて、ボタンを押すだけで乾燥がスタート!

モデルによっては充電しながら乾燥できるものや、UV除菌機能付きのものもあり、より確実な乾燥効果が期待できます。

乾燥剤や乾燥方法について、詳しくはこちらをご覧ください:手間とコストを節約!補聴器乾燥剤の購入と使い方。賢いケア法も紹介

対策③:保管環境を見直しましょう

日常的に、補聴器をどこに保管するかも重要なポイントです。

まずは紛失を防ぐためにも、補聴器を保管する場所は決めておくのが良いでしょう。

充電式補聴器の場合は、充電器に入れた状態で保管しましょう。

電池式補聴器の場合は、乾燥ケースに入れて保管しましょう。

その上で、この充電器や乾燥ケースをどこに置くか、にも気をつけたいところです。

避けたい場所

- 洗面所やお風呂の近く

- 台所などの水回り

- 湿度の高い部屋、閉め切った部屋

- 直射日光の当たる場所

おすすめの保管場所

- 風通しの良いリビングなど

- 除湿器のある部屋

保管場所を変えるだけでも、湿気による影響を減らすことができます。

対策④:防湿グッズを活用しましょう

補聴器専用の乾燥アクセサリー以外にも、環境の湿気を減らすための役立つ防湿グッズがあります。

除湿器・除湿剤

エアコンの除湿機能、除湿器、部屋用除湿剤などを使うことで、部屋全体の湿度を下げることができます。

部屋全体の湿度が下がれば、補聴器への湿気の負担も減ります。

湿度が高い部屋にいるのは、補聴器だけでなく私たちも不快なものです。ぜひ検討してみてください。

2 補聴器専用の乾燥グッズだけで大丈夫?より効果的な乾燥方法

「毎日、補聴器専用の乾燥グッズを使っているけど、これで十分なの?」そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

専用乾燥グッズは確かに効果的ですが、梅雨の時期は湿度が特に高いため、それだけでは十分でない場合があります。また、乾燥カップを使用している場合は、乾燥剤の効果が弱くなっている可能性も考えられます。

そこで必要になるのが、補聴器販売店でのプロによる定期的なクリーニングです。

専用の機械やツールを使って、補聴器の内部にたまった湿気を取り除いたり、細かい汚れを吸い取ったりしてくれます。

この専門的なお手入れは、3ヶ月に1度を目安に依頼するのがおすすめです。

特に梅雨の時期は、普段のお手入れに加えて、プロのクリーニングを受けることをおすすめします。

3 梅雨におきやすい補聴器の不調とは

梅雨の時期によく起こる補聴器のトラブルを知っておくことで、早めの対処ができます。

梅雨時によくある症状

・音がこもって聞こえる

・いつもより音が小さい

・雑音が入る

・電源が入らない

これらの症状が雨の日や湿度の高い日に特に起こる場合は、湿気が原因の可能性が高いです。

故障と一時的な不調の見分け方

一度しっかりと乾燥させてみて、症状が改善されれば、湿気による一時的な不調の可能性があります。

しかし、乾燥させても改善されない場合や、違和感がある場合は、早めに販売店に相談しましょう。

このまま放っておくと、補聴器の内部まで湿気が侵入し、さびてしまうこともあります。

不安な時は自己判断せず、購入した販売店に相談しましょう。

補聴器の故障や対処法について、詳しくはこちらをご覧ください:補聴器がうまく動かない…それホントに故障?症状別チェック・対処法

4 梅雨を安心して過ごすためのひと工夫

毎日のケアやその他の対策に加えて、日常生活の中でちょっとした工夫をすることで、さらに安心して梅雨を過ごせます。

雨の日の外出時の注意点

- 帰宅後は必ず補聴器を拭き、使用後はしっかりと乾燥させる

- 傘をしっかり使い、補聴器が雨に濡れないよう注意する

- 汗をかいたら、できる限りこまめに拭き取る

保管場所や持ち運び時の工夫

- 外出先でも、濡れたら乾いた布で拭く(補聴器を拭ける布を持ち歩きましょう)

- 補聴器の毎日の乾燥を忘れないようにする

何度も繰り返しになりますが、とにかく大切なのは「乾燥を忘れないこと」。どんなに忙しくても、この習慣だけは続けるようにしましょう。

まとめ:今日からできる湿気対策のおさらい

梅雨の補聴器トラブルを防ぐための4つの対策をご紹介しました。

これらの対策は、どれも今日から始められる簡単なものです。

補聴器は大切な聞こえをサポートしてくれる頼もしいパートナーです。日々の少しの気遣いで、梅雨の時期も快適に過ごすことができます。

梅雨は毎年来ます。何年も使う補聴器ですから、しっかりと梅雨時対策を身につけてください。

もし不安なことがあれば、補聴器を購入した販売店のスタッフに相談しましょう。