「最近、テレビの音が聞き取りにくい」「家族との会話で聞き返すことが増えた」そんな聞こえの変化を感じて、補聴器の購入を検討されている方も多いのではないでしょうか。

補聴器について調べていると、「補聴器は医療機器です」という説明を目にすることがあります。

でも、「医療機器って難しそう」「特別な手続きが必要なの?」「そもそも医療機器とは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

実は、補聴器が医療機器であることは、購入する側にとって大きなメリットなのです。

この記事では、医療機器についてわかりやすく解説し、また医療機器としての補聴器について詳しく解説いたします。

正しい知識を身につけて、安心して補聴器選びを進めていただければと思います。

目次

1. 医療機器って何?私たちの生活にどう関わる?

1-1. 医療機器の定義について

医療機器とは、「薬機法」と訳される医薬品医療機器法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で、「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等」と定義されています

簡単に言えば、「健康や病気に関わる道具で、国がその安全性と効果を確認したもの」ということになります。

医療機器として認められるためには、厚生労働省やPMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)による厳格な審査をクリアする必要があります。

この審査では、機器の安全性はもちろん、「本当に効果があるのか」ということも科学的に証明されなければなりません。

つまり、医療機器という表示があるものは、国がその品質と効果にお墨付きを与えた、信頼できる製品だということです。

1-2. 医療機器には段階がある!4つのクラスとは

医療機器は、人体に与えるリスクの高さによって、クラスⅠからクラスⅣまでの4つに分類されています。

クラスⅠ(一般医療機器):

不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが極めて低いと考えられるものです。これらは比較的簡単な届出で済みます。

クラスⅡ(管理医療機器):

不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低いと考えられるもののうち、第三者認証機関による認証が必要です。

クラスⅢとクラスⅣ(共に高度管理医療機器):

不具合が生じた場合、クラスIIIは人体へのリスクが比較的高く、クラスIVは生命の危機に直結する恐れもあるものです。

厚生労働大臣の承認が必要となります。

このクラス分けによって、それぞれの機器に応じた適切な安全管理が行われているのです。

2. 実は医療機器!あなたの身の回りにある意外なもの

2-1. 家庭でよく使う医療機器

「医療機器」と聞くと、病院にある大きな機械を想像するかもしれませんが、実は私たちの身の回りには多くの医療機器があります。

クラスⅠの医療機器としては、アナログ式体温計、聴診器、救急絆創膏などがあります。これらは日常的に使われているため、医療機器だと意識することは少ないかもしれません。

クラスⅡの医療機器には、電子体温計、低周波治療器、マッサージチェアなどがあります。補聴器もこの分類です。これらは家庭でも広く使われている一方で、適切な使用方法や管理が重要な機器です。

クラスⅢ・Ⅳの医療機器は主に医療機関で使用されるもので、CTスキャン、MRI、ペースメーカー、人工透析装置などがあります。これらは専門的な知識と技術を持つ医療従事者によって扱われます。

2-2. 医療機器と一般製品の見分け方

似たような機能を持つ製品でも、医療機器と一般製品では大きな違いがあります。

最も重要な違いは、医療機器承認番号の表示です。

医療機器には必ず「医療機器承認番号」または「医療機器認証番号」が記載されており、これが医療機器である証明となります。

また、医療機器は効果・効能を明確に表示することができます。

例えば、血圧計なら「血圧測定」、補聴器なら「難聴者の会話の聞き取りを改善する」といった具体的な効能を謳うことが法的に認められています。

一方、医療機器でない一般製品は、たとえ同じような機能を持っていても、医学的な効果について表示することはできません。

これは、安全性や効果が医学的に証明されていないためです。

品質管理についても、医療機器はISO13485という国際規格に基づく厳格な品質管理システムが求められており、一般製品よりもはるかに高い基準で製造・管理されています。

3. 補聴器は「クラスⅡ」!どういう意味?

3-1. 補聴器が管理医療機器である理由

補聴器は、医療機器のクラスⅡ(管理医療機器)に分類されています。

クラスⅡに分類されるということは、適切に使用すれば安全性は高いものの、間違った使用方法や品質の悪い製品を使用した場合、聴力に悪影響を与える可能性があるということを意味しています。

そのため、第三者認証機関による認証が必要とされており、品質や安全性について厳格なチェックが行われています。

この認証を受けるために、補聴器メーカーは音響特性、電気的安全性、生物学的安全性など、様々な項目について詳細なテストを行い、科学的なデータを提出する必要があります。

また、製造工程についても厳格な品質管理システムが求められます。

3-2. 医療機器としての補聴器の効果・効能

医療機器である補聴器は、「難聴者の聴力を補助する」という効果・効能が正式に認められています。

これは単に音を大きくするということではなく、個人の聴力特性に合わせて適切に調整することで、聞こえの改善をサポートするという意味です。

この効果・効能は、多くの臨床試験や研究データに基づいて証明されたものです。

一方、後ほど詳しく説明しますが、補聴器によく似た「集音器」という製品があります。

これは一般の電子機器であり、医療機器ではありません。

そのため、聴力改善や難聴の補助といった医学的効果を謳うことはできず、単に「音を集める」「音を大きくする」といった表現しか使えません。

この違いは、製品の設計思想や品質管理のレベルにも表れており、補聴器が医療機器であることの大きな意味と言えるでしょう。

4. 医療機器の補聴器だからこそ!購入前の重要チェックポイント

4-1. 購入時に確認すべき重要事項

医療機器である補聴器を購入する際は、次の2点を確認することをおすすめします。

- それが本当に「補聴器」か、医療機器認証番号が記載されているか。医療機器認証番号は、製品のパッケージなどに記載されています。

- その補聴器を販売している店は「医療機器販売業許可を取得している」もしくは「医療機器販売業の届出をしている」販売店か。

この2点を詳しくご説明します。

4-2. 混同注意!補聴器と集音器は全くの別物

一見「補聴器っぽい機械」でも、実は「医療機器の補聴器」ではなく、「家電の集音器」であることもあります。

特にインターネットやテレビショッピングなどでは、見た目もうたい文句もまるで補聴器のような集音器がよく紹介されています。

見た目はそっくりなのに、価格は補聴器に比べて安価なため、「同じようなものなら安い方がいい」と思わず考えてしまいますよね。

しかし、補聴器と集音器は全くの別物です。

集音器は医療機器ではなく、一般の電子機器で、家電に分類されます。そのため、「難聴の改善」や「聴力の補助」といった医学的効果を謳うことはできません。

また、医療機器承認番号もありません。

そして、医療機器だったら当然パスしている様々な品質管理基準も、集音器には適用されません。

多くの集音器は基本的に周囲の音を一律に大きくする仕組みになっており、個人の聴力特性に合わせた細かい調整はできません。

そのため、必要のない周波数帯域の音まで大きくしてしまい、かえって聞こえづらくなったり、耳に負担をかけたりする可能性があります。

価格だけで選んでしまうと、期待した効果が得られないだけでなく、場合によっては聴力の悪化につながる恐れもあります。

聞こえの改善」を考えているのなら、聞こえの改善をするために作られた、医療機器である補聴器を使ってください。

集音器との違いについて詳しくは:補聴器と集音器の違いとは おすすめの人・購入時のポイントも紹介

4-3. 医療機器は適切な販売店で購入を

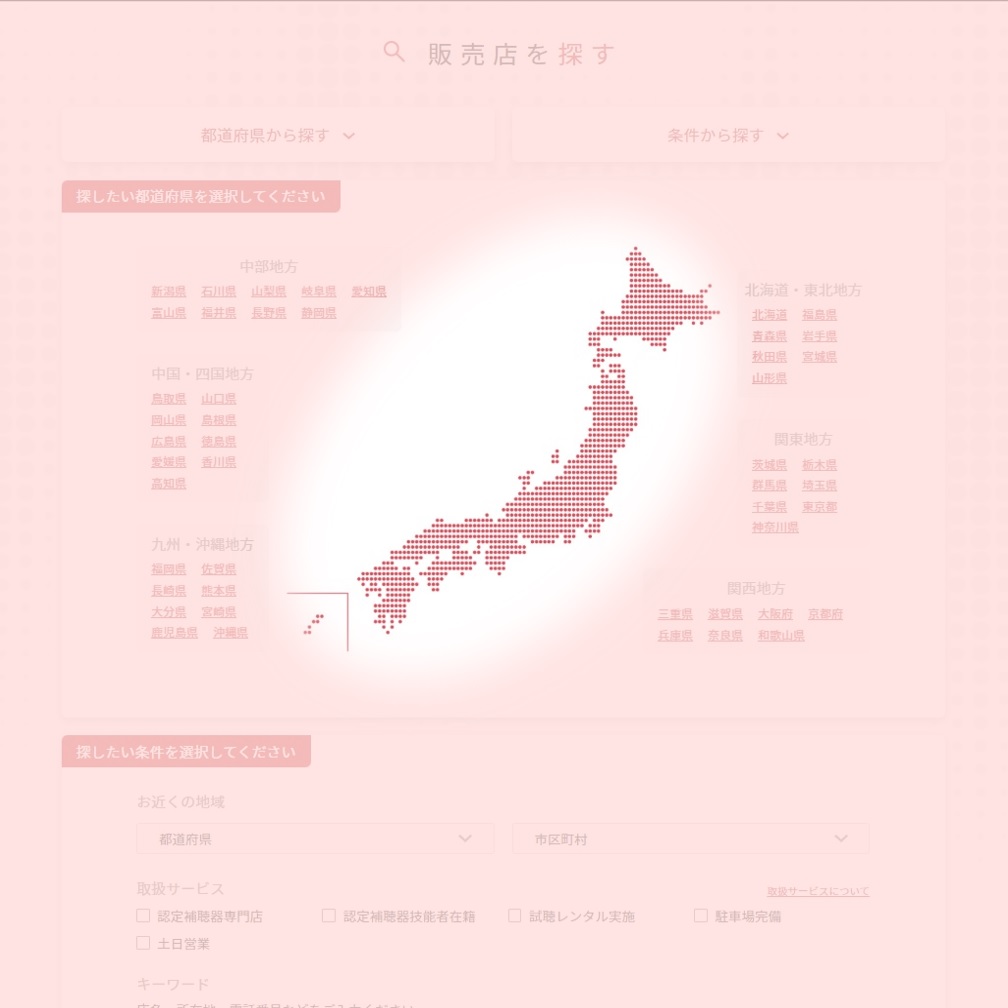

補聴器を販売する店舗は、「医療機器販売業許可」または「医療機器販売業届出」を取得する必要があります。

これらの販売店では、医療機器の取り扱いに対する適切な知識を持っています。

補聴器を購入する時は、これらを取得しているかどうかを確認してみてください。

また補聴器を販売するには、補聴器についての専門的な知識が必要です。多くの補聴器販売店では、補聴器について勉強したスタッフがいて、補聴器の販売だけではなくその後の使用もサポートしてくれます。

中でも「認定補聴器販売店」という資格を持つ店舗があります。

これは補聴器を販売するために必要な設備がそろっていて、医療機関と連携し、認定補聴器技能者という補聴器専門スタッフが常駐している店舗です。

この資格がある店舗は様々なメリットがあるので、補聴器を購入しようと店舗を選ぶ時には、認定補聴器販売店を選ぶのもよいでしょう。

4-4. 医療機器について詳しく知りたいなら

医療機器に関する情報は、それを製造する会社や使用する医療者に向けたサイトが多くあり、一般消費者向けのものは少ないのが現状です。

その中で公益財団法人医療機器センターが運用する「医機なび」というサイトは、医療機器を扱う業界への就活情報を発信しているサイトですが、医療機器について様々な情報を発信していますので、参考になるでしょう。

また、医機なびにはYouTubeチャンネルもありますので、ぜひ確認してみてください。

5. まとめ:医療機器である補聴器で、安心・安全な聞こえの改善を

補聴器が医療機器であることの意味について、詳しく説明してきました。医療機器としての補聴器は、国による厳格な審査を経て、その安全性と有効性が科学的に証明された製品です。

集音器との違いも重要なポイントです。価格だけに惑わされず、医療機器として適切に管理された補聴器を選ぶことで、安全で効果的な聞こえの改善が期待できます。

聞こえの改善は、家族や友人との会話を楽しみ、社会参加を継続し、充実した日々を送るために大切なことです。医療機器である補聴器を正しく理解し、適切に選択することで、より豊かな生活を実現していただければと思います。

聞こえについてお悩みがありましたら、まずは耳鼻咽喉科の受診や、認定補聴器技能者のいる専門店への相談から始めてみてください。きっと、あなたに最適な解決策が見つかるはずです。

よくあるご質問

Q: 医療機器である補聴器を買うのに特別な手続きは必要ですか?

A: 特別な手続きは必要ありません。ただし、適切な効果を得るためには、聴力測定や専門家による調整が重要です。

Q: 医療機器承認番号はどこで確認できますか?

A: 製品の外箱、取扱説明書、またはメーカーの公式ホームページで確認できます。購入前に必ず医療機器認証番号があるかを確認しましょう。

Q: 集音器と補聴器の価格差はなぜこんなに大きいのですか?

A: 補聴器は医療機器として厳格な品質管理と認証プロセスを経ており、個人の聴力に合わせた精密な調整機能を持つためです。また、継続的なサポート体制も価格に含まれています。