補聴器は、聞こえをサポートする大切な相棒。高額な精密機器だからこそ、少しでも長く快適に使いたいですよね。

そのために絶対に欠かせないのが、メンテナンスです。

補聴器をこれからも長く快適に使うカギは、「日々のセルフケア」と「数ヶ月に1度のプロのケア」 の二本柱です。

この記事では、補聴器を常にベストな状態に保つための、毎日のお手入れ方法とプロによるメンテナンスを詳しく紹介します。

どちらも補聴器の寿命を左右する重要な習慣です。

面倒に思わず、補聴器を購入してからすぐにこのスケジュールを生活に組み込み、大切な相棒を守ってあげてください。

目次

1 補聴器メンテナンスの重要性

1.1 なぜメンテナンスが必要?

補聴器は、高温多湿である「耳の中」という過酷な環境で、汗や皮脂、耳あかにさらされながら毎日稼働しています。

また、非常に精密で小さな電子部品でできているため、汚れや湿気が故障の原因に直結します。

メンテナンスは、補聴器の故障を防ぎながら、良い状態で長く使えるようにする、つまりコスト削減につながる非常に重要な習慣なのです。

1.2 補聴器の劣化原因

- 耳あか(耳垢):

補聴器のパーツに耳垢が詰まると音が小さくなったり、ピーピー音(ハウリング)の原因になります。特に、耳あなに補聴器本体を入れる「耳あな型」や、音が出るパーツを耳あなに入れる「RIC型」は、特に耳あかが詰まりやすく故障の原因になります。

- 湿気(汗・湿気):

湿気などの水分は補聴器内部の電子回路を腐食させ、故障の原因になります。夏の汗や、冬の暖房による急な温度変化で発生する結露も注意が必要です。

- ホコリやゴミ:

小さなスイッチや電池ドアの部分にホコリやゴミが入り込むと、接触不良を起こします。

- 衝撃や落下:

精密機械なので、衝撃は大敵です。

1.3 メンテナンス不足で起こるトラブルの具体例

- 音がこもる、または出なくなる

- 音量が不安定になる

- ハウリング(「ピー」という鳴き声のような音)が起こりやすくなる

- 電池の消耗が早くなる

- 最悪の場合、電子回路の故障で高額な修理費用がかかる、または買い替えが必要になる

2 【基本編】毎日できる!セルフメンテナンス

2.1 毎日のお手入れの基本的な3つのステップ

Step 1:補聴器本体の汚れを拭く

Step 2:耳垢の掃除

Step 3:補聴器の乾燥

「どんな道具を使うのか」、「このやり方で正しいのか」など、詳しいことはぜひ下記の記事でチェックを。

お手入れのコツ、注意点や使用道具を写真・動画付きで詳しく説明しています。

2.2 お手入れ用品はメーカー専用品がおすすめ

お手入れ用品を選ぶ際に「100均のブラシでもいいかな?」「代用品は使えないかな?」と考えたことはありませんか?

結論から言うと、補聴器のメンテナンスには、メーカー純正または推奨の「専用品」の使用をおすすめします。

●理由1:純正品は、設計が「あなたの補聴器」に完全に合致しているから

たとえば、耳あな掃除用ブラシは、補聴器のマイクあなのサイズに合う太さの毛先でできています。汎用品のブラシでは、耳あかプロテクターを傷つけたり、破ってしまったりするリスクがあります。

●理由2:素材の「安全性」が保証されているから

たとえば、専用のクリーニングシート等は、補聴器のケースやコーティングを傷めない、腐食させない成分で作られています。

●理由3:「効果」と「性能」が確実だから

たとえば、専用の乾燥剤や乾燥カップは、補聴器を保管するのに最適な湿度レベルまで確実に吸湿するように設計されています。

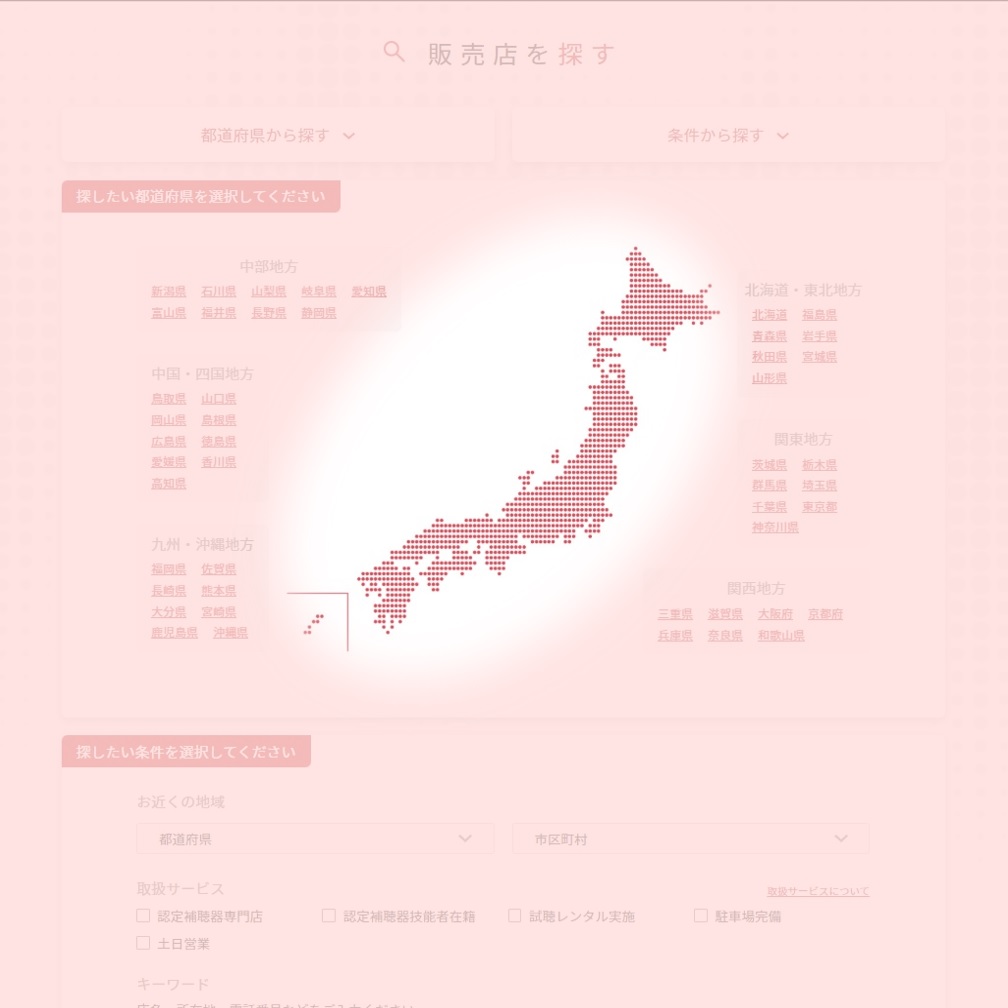

どのお手入れ用品を揃えればよいか迷ったら、まずは補聴器を購入した販売店に相談するのが一番です。

2.3 補聴器の保管方法

保管もメンテナンスの一環です。補聴器の保管場所は、その寿命と性能に影響を与える要素の一つです。

毎日のお手入れ後は、乾燥ケースや乾燥カップに入れるように習慣づけましょう。

また、その乾燥ケースや乾燥カップをどこに置くかも重要です。

適切な保管は、湿気、高温、物理的衝撃という3大敵から補聴器を守る大事なポイントです。

- 条件1: 温度変化が少なく、涼しいところ

- 条件2: 湿度が低く、風通しが良いところ

- 条件3: 平らで安定しており、落下の恐れがないところ

- 条件4: ペットや子どもが触れないところ

- 条件5: 飲み物や水をこぼす心配がない ところ

2.4 いざという時の応急措置

日々のお手入れとは別に、海や川、アウトドアでのアクシデントに備えたメンテナンス方法を知っておくと、いざという時に安心です。

●補聴器が濡れた時は、下記記事をご確認ください。

●砂等の異物が補聴器にかかった時は、下記記事をご確認ください。

3 【プロ編】販売店による専門メンテナンスのススメ

3.1 販売店での定期的なクリーニングや調整の必要性

「毎日きちんと手入れしているから、それだけで大丈夫」と思っていませんか?

実は、ご自宅でのお手入れだけでは防ぎきれない劣化があるのです。

メンテナンス不足は、音質の悪化や突然の故障という形で現れ、結果的に高額な修理費用や、予定より早い買い替えという形でご自身の負担になります。

「補聴器販売店での定期メンテナンス」は、それを防ぐための「最高の保険」なのです。

この章では、補聴器ユーザーにぜひ知ってほしい、「プロによるメンテナンス」について詳しく解説します。

3.2 プロに任せたい定期メンテナンスの内容

- プロ仕様の乾燥・洗浄機器で、補聴器の内部まで徹底的にクリーニング

毎日のセルフケアでは取り切れない、補聴器内部の細かいホコリやたまった湿気は、プロの手で除去してもらいましょう。

多くの補聴器販売店には、一般家庭にはない「プロ仕様」の設備があり、本格的に補聴器の中の湿気を除去したり、細かい部分のホコリや汚れを取り除くことが可能です。

- 耳せん、チューブ(耳かけ型)、耳あかプロテクターなどの劣化した部品の交換

- 自分では気づかなかった、思わぬ劣化の発見も

プロの点検では、劣化が進んでいるがまだ壊れていない部品を事前に発見し、交換することもあります。また、自分では気づかなかった点に気づいてもらえることも。

プロ目線だからこそ見つけられることで、突然の故障で補聴器が使えなくなる事態を未然に防いでくれます。

場合によっては、販売店の判断でメーカーに送って修理することもあります。

3.3 おすすめの点検スケジュール

多くの販売店が推奨するのは3ヶ月に1度の定期点検です。季節の変わり目ごとに点検するイメージです。(販売店によりおすすめ頻度が異なる場合があります)

耳垢が多い人や、耳の中が湿りやすい(汗をかきやすい)体質の人は、メンテナンスの頻度を増やすことをおすすめします。

3.4 プロによるメンテナンスの費用

多くの販売店では、購入後の定期メンテナンスは無料で行っています。

ただし、消耗品(耳せん、耳あかプロテクターやチューブ)の交換や、保証外の修理が必要な場合は別途費用がかかる場合があります。

購入した店舗によって内容が異なりますので、詳細は販売店に問い合わせましょう。

4 【Q&A】よくある疑問

Q:「自分で補聴器を分解して掃除できる?」

A:ご自分での分解や内部清掃は絶対に行わないでください。

補聴器は非常に精密な電気音響製品で、メーカーでは組立後に調整やテストも実施しています。

ご自分で分解すると、かなりに高い確率で故障や音質不良の原因となりますし、それらはメーカー保証の対象外となってしまいます。

Q:「メンテナンス費用はどれくらい?」

A:基本的な点検・清掃は無料の店舗がほとんどです。

費用が発生するのは、消耗品の交換や、保証期間外での部品交換・修理が必要な場合です。

気になることがあれば、遠慮なく販売店に確認するのが一番です。

Q:「購入したお店とは違う販売店でメンテナンスが可能ですか」

A:可能な場合と不可能な場合があります。

まずは「その補聴器を購入した販売店」に連絡するのが鉄則です。購入した販売店は、補聴器の調整履歴があり、最もスムーズかつ正確なメンテナンスが受けられます。

どうしても購入店が遠いなどの事情がある場合は、事前に他の販売店に「△△メーカーの××型の点検は可能か」を必ず確認してください。