「何度も同じことを聞かれるとイライラしてしまう」

「大きな声で話しているのになかなか伝わらない」

こんな経験はありませんか?家族、職場の同僚、介護の現場で、聞こえにくい方とのコミュニケーションに悩んでいる人は少なくありません。

お互いに「伝えたい気持ち」と「聞きたい気持ち」はあるのに、正しい方法を知らないとすれ違いの原因になってしまうことも。

今回は、難聴の方とのコミュニケーションのコツや、今日からすぐに使える会話のテクニックをご紹介します。

目次

1、【基礎知識】難聴を正しく理解する

1-1 難聴の種類と聞こえ方の違い

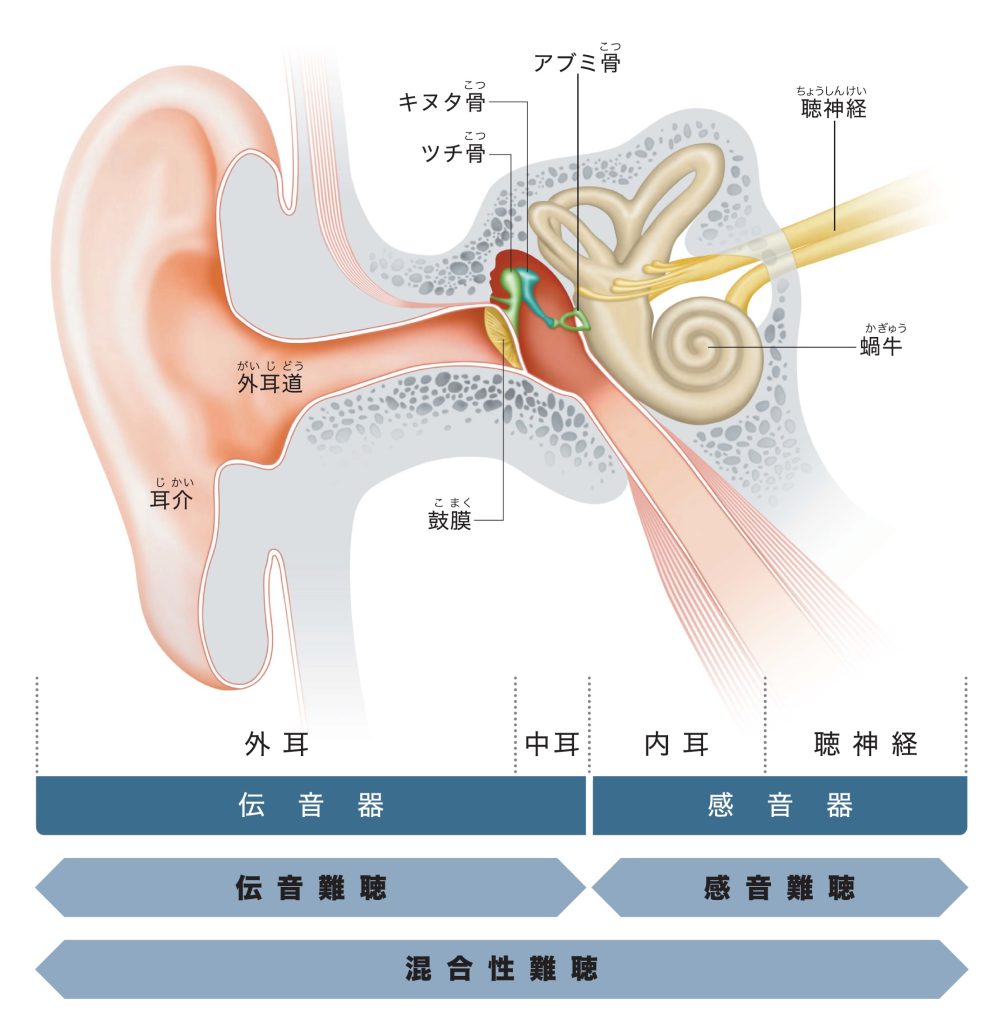

難聴には大きく分けて3つのタイプがあります。それぞれの特徴を理解することで、より適切なコミュニケーション方法を選択することができます。

伝音難聴:

「音を伝達する過程」が原因で起こる難聴です。

音が耳の奥に届きにくい状態で、「音が小さく聞こえる」特徴があります。

補聴器の効果が比較的高く、普段より気持ち大きめの声で話すことで改善される場合が多いです。

感音難聴:

「聴神経の問題」が原因で起こる難聴です。

音は聞こえるものの言葉がはっきりせず、「何を言っているか分からない」といったケースも多くみられます。

加齢性難聴の多くはこのタイプで、単純に音を大きくしても言葉の聴き取りが改善しない場合もあります。

「Silent」や「ファイトソング」など、テレビドラマや映画で登場する聴覚障がい者のほとんどは感音性難聴です。

混合性難聴:

伝音性と感音性の両方の特徴を併せ持つ難聴です。複合的なアプローチが必要になります。

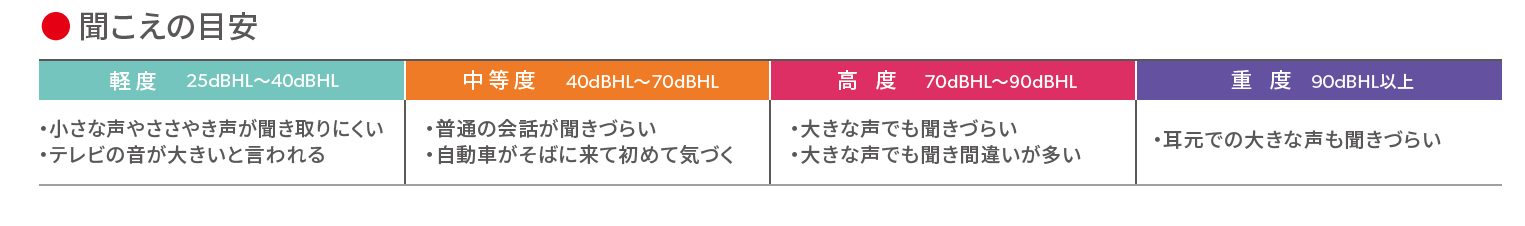

また難聴は、聞こえの程度によって軽度・中等度・高度・重度に分類されます。

軽度難聴では大きめの音や近くの音は聞こえますが、重度では比較的近くの大きな音でも聴き取りが困難になります。

関連記事:難聴の種類別特徴や症状。原因・治療・対策までわかりやすく解説

1-2 よくある誤解

難聴者とのコミュニケーションのすれ違いの原因のひとつに、聞こえにくい人に対する誤解も考えられます。

よくある誤解➀ 大きな声で話せば解決する

特に感音難聴の場合は、音の大きさよりも明瞭さが重要になります。

そのため、良かれと思って大きな声で話すと、音が響いたり歪んだりして、かえって聞き取りにくくなる場合があります。

よくある誤解➁ 補聴器をつければ、すぐに聞こえるようになる

音というものは耳を通して脳で聞いています。

補聴器を通した音は、裸耳で聞く音と異なります。そのため、脳はすぐ適応しないので、脳が慣れるまでにある程度時間がかかります。

そのため眼鏡のように、つけたらすぐよく聞こえるというわけではないのです。

よくある誤解➂ 補聴器をつければ、完璧に聞こえるようになる

補聴器に慣れたからと言って、健聴者とまったく同じように聞こえるようにならない人も多くいます。

特に難聴度合いが重い人は、補聴器をつけていても聞こえるようになる範囲は限定的、ということもあります。

眼鏡の場合は、度数が合うものをつけたらほぼ完璧に見えるようになる人が多いでしょうが、補聴器の場合は聞こえ方が限定的な人もいるということを理解しておく必要があります。

2、【基本編】すぐに実践できる話しかけ方

2-1 話し始める前の準備

相手の注意を引く

いきなり話し始めるのではなく、まず相手の注意を引きましょう。後ろからいきなり声をかけるのは避けましょう。

相手が「これから声が聞こえてくるのだ」と意識し、音に集中するための準備をしてもらいましょう。

軽く肩に触れる、手を振る、目を合わせるなどの方法があります。

最適な距離と位置取り

話し手と聞き手の距離は1~2メートルが理想的です。

相手とは正対して向き合って話しましょう。耳元で大きな声で話す方が聞こえると思いがちですが実はNG。

正面から話した方が両方の耳を使って音を拾うことができ、また、口の動きや表情が見やすくなることで言葉の理解を助けることにもなります。

環境音への配慮

難聴になると、人の声と雑音を区別することが難しくなります。

テレビの音はできるだけ小さくするなど、雑音の影響を受けにくい静かな場所で話すようにしましょう。

2-2 声の出し方・話し方のポイント

声の大きさとトーン

必要以上に大きな声を出すのではなく、普段より少し大きめの声で、低めのトーンでゆっくりと話します。

高い声よりも低い声の方が聞き取りやすいとされています。

話すスピード

普段の7割程度のスピードでゆっくりと話すことを心がけましょう。また、文章の区切りで間を置き、一文一文を短くすることで、より理解しやすくなります。

言い回しを変える

一度で聞き取れなかった場合は、同じ単語を繰り返すのではなく、同じ意味の別の表現や単語を使うことで理解しやすくなります。

口の動きを見やすくする

口をはっきりと動かし、母音を意識して発音します。「あ・い・う・え・お」の口の形を大げさなくらいはっきりと作ることで、読唇しやすくなります。

よく「NHKのアナウンサーの声は聞き取りやすい」という難聴者の方がいます。NHKのアナウンサーは、どんな人でも聞き取りやすいように発声や話す速度を訓練しているそうです。

NHKのニュースでよく聞くあのアナウンサーになったつもりで話してみると、うまくいくかもしれません。

マスク越しの場合の注意点

マスクをしていると口の動きが見えず、声もこもりがちになります。

マスクを着けなければいけない環境の場合は、透明マスクの使用を検討するか、より明瞭な発音を心がけ、身振り手振りを活用しましょう。

2-3 言葉以外のコミュニケーションツール

対面で話をする時、言葉だけでなく他の情報を追加すると、視覚からも話の内容を理解しやすくなります。

また、日常生活のさまざまな場面で聞こえをサポートする機器を活用する方法もあります。

- 身振り手振りを交えて、表情と視線をうまく使う

- 筆談やコミュニケーションボード・メモ帳を使う

- スマートフォンの音声認識アプリやコミュニケーション支援アプリなどを活用する

- 補聴器や集音器を活用して聞こえを補う

関連記事:

補聴器はいつから使い始める?聞こえづらくなったらすぐにでも!

補聴器と集音器の違いとは おすすめの人・購入時のポイントも紹介

3、【実践編】シーン別・相手別の実践的アプローチ

3-1 介護・支援現場でのコミュニケーション

効果的で疲れない伝達方法

多忙な介護の現場では、効率的なコミュニケーションが求められます。

重要な情報はまず最初に伝え、詳細は後から補足する「結論ファースト」の話し方を心がけましょう。

認知症のある方への対応

難聴に加えて認知症がある場合は、より丁寧で繰り返しの多いコミュニケーションが必要です。短い文章で、一度に一つのことだけを伝えるようにしましょう。

関連記事:「認知症」と「難聴」の関係とは?その理由と対策を徹底解説

緊急時の迅速な意思疎通方法

緊急時には音声だけでなく、ジェスチャーや表情、筆談を組み合わせて確実に情報を伝えます。事前に緊急時用の定型文や絵カードを準備しておくと安心です。

3-2 家庭でのコミュニケーション

日常会話をスムーズにする工夫

家庭では、話す前に声かけをしてまず相手の注意を引く、後ろから話しかけないようにする、重要な話の時はテレビを消すなどの配慮をしましょう。

家族全員で聞こえについて理解し、協力することが大切です。

重要な話を確実に伝える方法

病院の予定、重要な連絡事項などは、口頭だけでなくメモや手帳に書いて残しましょう。

LINEやメモアプリ、Windows11のPCには音声認識が標準搭載されているため、スマートフォンのアプリやPCの使用も有効手段の1つです。

目で見て確認できるようにしておくことで、すれ違いや誤解を防ぐことができます。

家族全員が参加できる会話術

複数人での会話では、声が重なったり誰が話しているかわからなくなりがちです。

一人ずつ話をして声が重ならないようにする、話す前に手を挙げて発言者を明確にするなど、ちょっとした工夫が大切です。

関連記事:

難聴を放置しない! 家族を説得する方法と補聴器以外の対応策の3つのポイント

3-3 職場でのコミュニケーション

指示・報告を正確に伝えるコツ

業務指示は口頭だけでなく、メールやチャットで文字にして伝えましょう。

特に重要な期限や詳細は文字で残すことで後から確認でき、ミスや勘違いを防ぐことができます。

会議での配慮とサポート方法

会議では座席を配慮し、できるだけ発言者の顔が見える位置に座ってもらいます。事前に聞こえやすい位置を本人に確認してもらうのも良い方法です。

資料は事前に配布し、重要なポイントは議事録で確認できるようにしましょう。

同僚や仲間に理解してもらうためのアプローチ

難聴について職場で理解を得るためには、本人や周囲から適切な説明を行うことも大切です。

聞こえにくさの程度や、どのような配慮が必要かを具体的に伝えることで、円滑な職場環境を作ることができます。

4、【注意!】やってしまいがちなNG行動

ここまでは難聴者とスムーズに会話をするコツをご紹介してきましたが、逆に「よかれと思って」善意でやったことが裏目に出るケースも。

あなたはついこのような行動をとっていませんか?

NG行動① 耳元で大きな声で話す

耳が遠い人や補聴器をつけている人に対して、顔の近くで大声で話しかけたり、耳に向かって話したりする場面を見たことはありませんか?

一見よく聞こえそうに思えますが、この行動実はNG。必要以上に大きな声で話しかけられると、音が響いて逆に聞き取りにくくなる場合があります。

正面からほどよい大きさの声でゆっくり・はっきり話すことが重要です。

NG行動② 「聞こえた?」の連発で心理的負担

「聞こえましたか?」「わかった?」など会話の度に確認されると、相手は申し訳なく思い萎縮してしまいます。そのうち、聞こえなくても「わかりました」とわかったふりをしてしまうことも。

その都度確認せず、相手の表情や反応を見て理解度を判断するようにしましょう。

相手の理解度が不安な場合は、会話の要点をまとめて繰り返したり、重要なことはメールなど文字にして送るなど配慮も必要です。

NG行動③ 会話を途中でやめる・本人抜きで周囲と話を進める

伝わらないからといって「もういいです」「後で」と会話を打ち切るのは、相手を傷つけます。

別の表現や伝達方法を試すなど、最後まで伝える努力をしましょう。

また、早く結論を出そうと、本人がいるのに周囲だけで話し合うのもよくありません。必ず本人を交えて話を進めるようにしましょう。

5、【トラブル対応編】困った時の対処法

何度説明しても伝わらない場合

まずは伝え方を変えてみましょう。言葉を変える、具体例を挙げる、図や絵を描く、実物を見せるなど、様々な方法を試します。

それでも伝わらない場合は、時間を置いてから再度チャレンジします。

相手がイライラしている時の対応

聞き取れないことで相手がイライラしている場合は、まずはその気持ちに共感を示します。

こちら(話し手)が悪くなくても「聞き取りにくいですよね、申し訳ありません」と伝えるなど、一度落ち着いてから別の方法で伝え直しましょう。

緊急時・重要事項の確実な伝達法

緊急時には、音声・視覚・触覚など複数の感覚を使って情報を伝えます。

大きな声で呼びかけながら肩を叩く、危険を知らせる手振りをするなど、確実に注意を引いてから必要な行動を伝えます。

まとめ

難聴の方とのコミュニケーションは、正しい知識とちょっとした配慮があればすぐに改善することができます。

大切なのは相手の立場に立って考え、諦めずに様々な方法を試すことです。

今回ご紹介した方法を参考に、まずは簡単なものから実践してみてください。

お互いにストレスなく、心地よいコミュニケーションが取れるようになることを願っています。

コミュニケーションは一方的なものではありません。

聞こえにくい方も、周囲の方も、お互いに歩み寄りながら、より良い関係性を築いていきましょう。