補聴器は高価で精密な機器だからこそ、「水に濡れたらどうしよう…」という心配がつきものですよね。

「雨の日のお出かけは大丈夫?」「家事の間に濡れてしまったら?」「お風呂の時はどうしたらいいの?」こんな不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

でも大丈夫です!現在の補聴器の多くには優れた「防水性能」が備わっており、日常生活のさまざまなシーンで安心して使えるようになっています。

この記事では、防水補聴器の基本知識から実際の使用場面、防水補聴器の種類と特長、さらに万が一濡れてしまった場合の対処法まで、補聴器の防水性について詳しくご説明します。

目次

1 防水補聴器とは?基本知識を整理しましょう

1.1 防水補聴器って何が違うの?

防水補聴器は、特殊な加工や設計によって補聴器内部の精密部品を水分や湿気から守る仕様の補聴器のことです。

従来のものと比べると、日常生活での水濡れや汗への耐性が大幅に向上しています。

嬉しいことに、現在販売されている多くの補聴器には、程度の差こそあれ防水性能が搭載されています。

ただし、ひとことで「防水」と言っても、その程度はさまざまです。

1.2 防水等級(IP67、IP68など)の意味と実際の性能

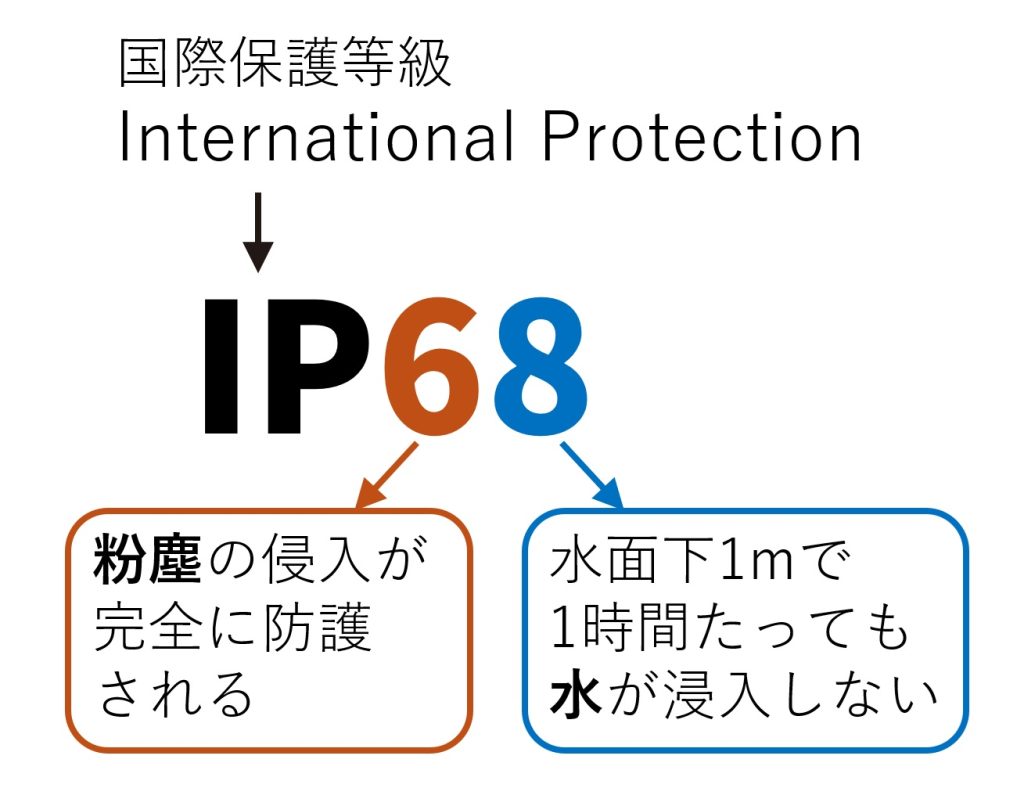

補聴器を選んでいると、「IP67」や「IP68」といった謎の英数字を目にすることがあります。

この数値は、防水性と防塵性を示しています。「水の侵入を防ぐ」ことと「チリの侵入を防ぐ」ことですね。

この「IP(International Protection)規格」というのは、国際的な防水・防塵の保護等級を示す基準です。

補聴器だけではなく、携帯電話などの多くの電化製品にも使われています。

「IP」の後に続く2つの数字は、最初の数字が「防塵性」を、次の数字が「防水性」を表します。

主なIP等級について

- IP54:粉塵の侵入を制限し、あらゆる方向からの水しぶきに耐える

- IP67:粉塵の侵入を完全に防ぎ、30分間の水没にも耐える

- IP68:粉塵が中に入らず、一時的に一定水圧の条件に水没しても影響がない

ただし、ここで注意したいのは、IP規格はあくまで特定の条件下での耐水性能を示すものです。

どんな状況でも防水性が保たれる、ということではありません。

そして何より大切なのは、この規格は「真水」を基準にしているということです。

汗に含まれる塩分や、同じく塩分が含まれる海水、その他さまざまな成分が混じった化粧水や洗剤などは話が別です。

これらが故障の原因になることもあるので、油断は禁物ですよ。

IP規格がある補聴器でも、積極的な水まわりでの使用を推奨するものではありません。

2 【シーン別】防水補聴器でできること・気をつけたいこと

では実際に補聴器の場合、どのようなシーンでどこまで使えるのでしょうか。

雨の日のお出かけから、ちょっとしたレジャーまで、さまざまな場面での「できること」と「気をつけたいこと」を一緒に見ていきましょう。

2.1 日常生活で

日常の家事で

「お料理中に補聴器を外さなきゃダメ?」「掃除のときはどうしよう…」そんな心配、よくわかります。

ですがIP68の規格を持っている補聴器なら、キッチンやリビング、洗濯機周りなど、基本的に日常的な家事では外す必要はありません。

パスタを茹でるときの湯気、お風呂掃除や窓拭きでうっかり跳ねてくる水分、洗濯物を干している時にポツポツ降ってくる雨粒…こんな日常のあるあるシーンも、防水性能補聴器なら気にせず装用ができます。

補聴器が軽く濡れたとしても、すぐに水分を拭き取れば問題ありません。

ただし、さすがに高圧洗浄機でのお掃除や、じゃぶじゃぶと大量の水を使う作業のときは、ちょっとした気遣いが大切です。

補聴器をカバーできるような帽子をかぶったり、手やタオルでさっとカバーしたり、思い切って外したりすることで、補聴器をを守ってください。

雨の日の外出

雨の日は、傘をさしていれば安心してお出かけできます。

雨カッパや帽子だけで雨の中に出るのは避けたほうがよいでしょう。

また、豪雨や横殴りの雨などで、傘をさしていても顔周りが濡れるようなときには、外しておいた方がよいでしょう。

帰宅後は、乾いた布でしっかり補聴器を拭き取って、専用の乾燥機でしっかりと乾燥させましょう。

お風呂での使用

「お風呂でも補聴器を使えたらいいのに…」そう思われる気持ち、よくわかります。

でも残念ながら、防水性がどんなに最高レベルであっても、お風呂で使うことはお勧めしません。

お風呂場は高温で湿度も高く、さらに石鹸やシャンプーなどもある環境です。

高温による内部部品への影響や、石鹸類による化学的な影響、そして湯気による継続的な高湿度…これらが重なると、さすがの防水補聴器でも影響を受けます。

入浴時は補聴器を外して、専用ケースで保管しましょう。

サウナ・温泉での使用

サウナや温泉では、補聴器の使用は避けましょう。

これらは補聴器にとって最も過酷な環境の一つです。高温、高湿度、汗、そして温泉なら硫黄などの成分も加わります。

どんなに防水性能が高い補聴器でも、故障の可能性が極めて高くなります。

詳しくは:温泉旅行で補聴器を使うときは?入浴時の注意点と安心のための工夫

2.2 運動・アクティビティで

日常的な運動での使用

「運動中に汗をかくと、補聴器は故障する??」

安心してください!ウォーキングや軽いジョギング、ストレッチ等といった日常的な運動なら、基本的には汗をかいても心配ありません。

ただし、運動後はしっかりとお手入れしましょう。

乾いた清潔な布で補聴器を拭き取り、専用の乾燥器でしっかり乾燥させる習慣をつけると、より長く安心してお使いいただけます。

ホットヨガでの使用・大量の汗をかくなら

ただし、最近人気のホットヨガなど、高い湿度環境で大量の汗をかくスポーツは、またちょっと状況が違います。

高温多湿なホットヨガスタジオで汗をかき続け、湿気にさらされる環境は、補聴器にとっては過酷な環境です。通う回数が増えればなおさら注意が必要になります。

終了後は、乾いた布でしっかり補聴器を拭き取って、専用の乾燥機でしっかりと乾燥させましょう。

サウナと同じような高温多湿な環境で行う場合や、汗をかきやすい人は、補聴器を外すことも視野に入れてください。

また、定期的に補聴器販売店にプロによるクリーニングしてもらえるとより安心です。

プールでの使用

「プールで補聴器は使えるの?」これ、本当によく聞かれる質問です。

基本的にはプールサイドでのおしゃべりや軽い水しぶき程度ならば、問題ないでしょう。

でも、「泳ぐ」となると話は別です。

潜水時の水圧変化や、継続的な水との接触、うっかりプールの底に落とす可能性、そしてプールの塩素が金属部分に与える影響など、心配なことがたくさんあります。

この場合はより安全な選択肢を取り、補聴器を外しましょう。

結論は、「プールサイドでの使用は気をつければ問題ない、泳ぐときなどは外す」ということですね。

また、帰宅後は、乾いた布でしっかり補聴器を拭き取って、専用の乾燥機でしっかりと乾燥させましょう。

海での使用についてはこちらを:補聴器をつけて海に行っても大丈夫!海辺での補聴器使用完全ガイド

2.4 子供の使用での特別な配慮

お子さんが補聴器を使用される場合、大人以上に様々な水との接触機会がありますよね。

噴水での遊び

夏の噴水、子どもたちにとっては最高の遊び場ですよね。最近は噴水で遊べる場所が増えてきましたね。

水しぶきが軽く当たる程度ならばつけたままで遊ばせることは大丈夫ですが、噴水の動きが予測できないこともありますし、夢中になったらすぐにずぶぬれになってしまいますよね。

最初から外しておいた方が、補聴器にとってより安全でしょう。

ただし、補聴器を外している間はお子さんの聴覚をサポートできるよう、いつも以上に大人が気を配る必要があります。

また、遊んだ後は必ず乾いた布で拭き取り、補聴器専用の乾燥機でしっかりと乾燥させましょう。

補聴器販売店でお手入れしてもらう頻度を増やすこともお勧めします。

学校生活での配慮

プールの授業、運動会、楽しい遠足…学校生活には水との接触機会がたくさんありますよね。

事前に担任の先生とお話しして、「こんなときは外そうね」というタイミングを決めておくと安心です。

そして何より大切なのは、お子さん自身が「いつ外すべきか」を理解することです。

防水補聴器の「できること」と「気をつけること」を説明して、自分で判断できるよう指導しましょう。

また、外した補聴器の保管について、補聴器を外している間の安全確保についてなど、事前にしっかりと話し合っておいてください。

3 防水補聴器の種類と特長一覧

防水補聴器は多くのメーカーから販売されており、それぞれに個性があります。

「どれも良さそうだけど、実際のところどう違うの?」と迷ってしまう気持ち、とてもよくわかります。

ここでは、主要メーカーの防水性能と特徴を、わかりやすく比較してご紹介します。

補聴器の購入の際は、聞こえのニーズやライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。必ず補聴器販売店で相談してください。

★シグニア補聴器: Silk Charge&Go IX(シルク チャージ&ゴー アイエックス)

・特長:

世界初*、超小型で充電式の耳あな型補聴器。

小さく、軽く、快適なつけ心地。

ワードロックオン機能搭載で、言葉のすみずみまで余さず取り込む。

*2023年8月、WSオーディオロジーグループ調べ(医療機器認証を受けた補聴器として)

・費用感(両耳):

374,000~1,224,000円

*補聴器本体(非課税)、充電器代込み

★ワイデックス補聴器:ALLURE RIC R D(アルーア)

・特長:

コンパクトなボディで耳にフィット。

世界初のクラウド型ソフトウェアでフィッティングが可能に。

言葉も環境音も自然に届け、声はクリアに、騒音はしっかり抑える。

まるで補聴器をつけていないような快適さを実現します。

・費用感(両耳):

484,000~1,344,000円

*補聴器本体(非課税)、充電器代込み

★フォナック補聴器:Audeo Infinio I-R(オーデオ インフィ二オ I-R)

・特長:

卓越したサウンドクオリティと、騒音下でも快適な聞こえ。

ERA™チップが可能にする高い処理能力とスムーズな接続性。

進化した自動環境適応機能「オートセンス OS 6.0」搭載。

・費用感(両耳):

480,000~1,340,000円

*補聴器本体(非課税)、充電器代は別

★オーティコン補聴器:Own SI(オウン SI)

・特長:

DNN2.0 を搭載し、 さらに音の明瞭さや雑音抑制性能が向上。

騒がしい場所でも、必要な音を自然に聞き取ることが可能。

・費用感(両耳):

オープン価格、補聴器販売店でご確認ください

4 防水補聴器とはいえ、補聴器が濡れてしまった場合は?

どんなに防水性能が高い補聴器でも、濡れた後の適切なケアが長持ちの秘訣です。

さらに、洗濯機に入れてしまったり、雨に濡れたり、うっかりお風呂に入ってしまったりと、想定以上の水濡れが起きたときの対処法も知っておくことが大切です。

「もしものとき」に備えて、正しいケア方法を一緒に覚えておきましょう。

4.1 まずは自宅ですぐにできること

慌てずに以下の手順で対処しましょう。

① 補聴器の電源を切る(電池式の場合は電池も取り出す)

② 可能な範囲で乾いた布やティッシュで水分を吸収する

‣電池式の場合は電池室と電池も忘れずに拭く

‣充電式の場合は電気端子に水分が残らないよう、念入りに拭く

③ 帰宅後は、乾燥カップや補聴器用の乾燥器を利用して、しっかりと乾燥させましょう。

4.2 その後は、補聴器販売店でクリーニングしてもらいましょう

自宅でできることを行った後は、補聴器購入店に行って、プロに点検してもらいましょう。

見た目には正常に見えても、実は内部に水分が残っている可能性があります。

お店の点検では、専用の機器で細かく補聴器の内部の掃除し、電子部品の動作確認、音質の変化がないかなど、詳しく確認してくれます。

こちらは補聴器が濡れてしまった時だけではなく、補聴器をより長く安心して使用するために、定期的なメンテナンスとしても欠かせません。

この専門的なお手入れは、3ヶ月に1度を目安に依頼するのがおすすめです。

補聴器が濡れてしまった場合は、自分でのお手入れも、お店のお手入れも、早めの対応が補聴器の寿命を延ばすことにつながります。

5 防水補聴器でよくある勘違い

「防水」という響きに安心感を覚える気持ち、とてもよくわかります。

でも実は、「いくらでも水に濡れてもOK!」というわけではありません。

防水補聴器の実力は、1章で説明した通り「IP規格」という基準の範囲内です。

たとえIP68という最高ランクでも、それは「メーカーが決めた特定の条件下で水の侵入を防ぐ」という意味です。

つまり、「どんな状況でも水中で使い放題」という魔法のような性能ではないということを覚えておいてください。

まとめ

防水補聴器は、現代の技術により「水を気にせず安心して生活する」という願いを現実のものにしてくれる素晴らしい選択肢です。

この記事のポイントをまとめると:

- 防水補聴器には、IP54からIP68まで様々な防水等級があり、日常生活の大部分で水濡れの心配から解放してくれます。

- IP68の補聴器なら、日常的な掃除や運動、ちょっとした雨なら、もう「あ、補聴器が!」と慌てる必要はありません。

- ただし、「防水」にも限界があることを理解しておくことが、長く安心して使い続けるコツ。お風呂やサウナは避けて、プールでも外しましょう。

そして何より大切なのは、水濡れ後のちょっとしたケアです。

簡単な拭き取りと乾燥を習慣化することで、愛用の補聴器をもっと長く使うことができ、もっと安心してあなたの毎日を支えてくれるはずです。